Hutan bukan sebatas formasi alamiah yang berciri tutupan pohon rimbun, melainkan sebuah konstruksi sosial yang menempatkan negara sebagai otoritasnya. Dalam rezim kehutanan Indonesia, Kementerian Kehutanan berperan sebagai institusi legal-politis yang mengatur ketentuan kehutanan dan pembagian zona, antara lain: hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, dll, dengan jumlah penghitungan terakhir mencapai 95,5 juta hektar pada tahun 2024.

Penetapan kawasan hutan pada suatu ruang-sosial-ekologis juga tidak bersifat statis, melainkan suatu ruang dinamis yang dapat terus diacak-acak melalui pengaturan tata ruang dan regulasi yang membuat segalanya menjadi tampak legal. Pertanyaan penting yang mesti kita ajukan adalah bagaimana pemerintah nasional dan negara bisa memiliki dan menguasai hamparan tanah seluas dan tampil sebagai otoritas yang mengatur akses serta penggunaannya?

Pertanyaan ini memandu Nancy Lee Peluso dan Peter Vandergeest menelusuri munculnya otoritas negara menggantikan hak, klaim, dan praktik masyarakat yang tinggal di wilayah yang sekarang disebut sebagai hutan.

Dalam pengamatannya, mereka menyatakan bahwa otoritas negara terhadap lanskap merupakan kenyataan historis yang relatif baru. Menggunakan pendekatan historis komparatif, keduanya menemukan bahwa gagasan kedaulatan pemerintah atas hutan muncul pada abad ke-19 di Asia Tenggara. Di Indonesia tonggak otoritas negara atas hutan bermula sejak pemerintahan kolonial Belanda.

Gubernur Jenderal Daendels, mendirikan Dienst van het Boschwezen atau Dinas Kehutanan Hindia Belanda yang bertugas mengontrol kawasan hutan, utamanya di Pulau Jawa. Setelah Indonesia terbentuk, tugas kontrol atas hutan berkembang di seluruh teritorial negara yang dalam perkembangannya mengalami perubahan nomenklatur berkali-kali.

Klaim negara atas hutan dan seluruh lanskap kedaulatannya dilakukan melalui apa yang disebut sebagai teritorialisasi. Teritorialisasi merupakan deklarasi domain negara atas tanah dan apa yang disebut sebagai hutan. Pengesahan ini dapat dilakukan melalui peta, administrasi, dan regulasi seperti undang-undang pertanahan dan kehutanan, yang membuat tanah, hutan dan segala isinya sebagai properti negara.

Dari situ, negara menegaskan otoritas dan mengatur segala hal yang ada di dalamnya, baik itu definisi, zonasi, dan pengaturan akses. Tegaknya domain melalui penunjukan institusi tertentu yang berwenang sebagai otoritas menentukan pemanfaatan lanskap, serta siapa yang memperoleh akses dan siapa yang terusir hanya dengan satu goresan pena.

Praktek otoritas negara yang selektif untuk menerapkan hukum serta pemberian akses kehutanan sangat tergantung oleh apa yang Peluso dan Vandergeest sebut sebagai “kapasitas negara”, yang didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan negara untuk mempengaruhi pemanfaatan hutan, melalui hukum atau praktik kehutanan.

Kapasitas negara perlu dipahami dalam konteks modalitas aturan, yaitu, apa yang mungkin ditegakkan oleh berbagai lembaga dan aktor negara pada waktu dan tempat tertentu. Sehingga, hukum dan akses kehutanan akan terus berkontestasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan kontekstual.

Untuk menegaskan kendali atas teritorial dan domain negara diperlukan suatu pengendalian teritorial, di mana pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai lahan hutan, mengklaim semua sumber daya di wilayah tersebut sebagai milik negara di bawah yurisdiksi departemen kehutanan atau lembaga yang setara, dan berpatroli di wilayah tersebut.

Peluso dan Vandergeest mengidentifikasi serangkaian teknik-teknik pengendalian dan disiplin, yang meliputi zonasi dan pemetaan teritorial; pemberlakuan undang-undang pertanahan dan kehutanan; pembentukan lembaga kehutanan dan pertanahan negara untuk melaksanakan undang-undang; serta pembentukan polisi, penjaga hutan dan personel militer yang berjaga secara reguler.

Di Selatan Papua, kendali teritorial atas hutan dan tanah dideklarasikan melalui pengaturan kawasan. Kementerian Kehutanan mengklaim kawasan berhutan seluas 11.786.419 hektar yang seluruhnya domain negara yang tersebar di Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.

Melalui domain negara, pemerintah nasional berhak mengatur dan menyesuaikan hutan dan ruang ekologis di dalamnya sesuai dengan kepentingannya, dalam hal ini mempercepat Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi yang berpusat di Selatan Papua.

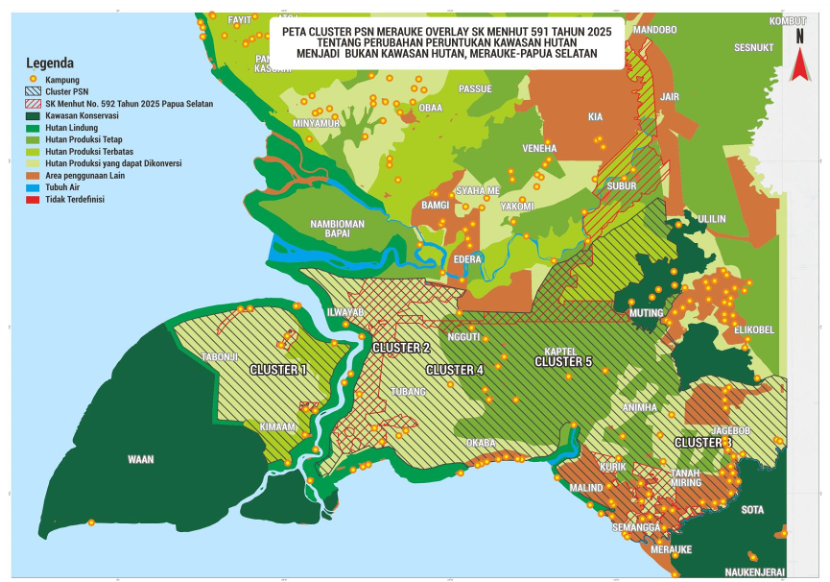

Demi ambisi inilah, Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 tahun 2025, pengganti Keputusan Menteri Kehutanan terdahulu Nomor 430 tahun 2025, tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Keputusan tersebut memberi legalitas perubahan kawasan hutan menjadi bukan hutan seluas kurang lebih 486.939 hektar di Boven Digoel, Mappi, dan Merauke.

Pusaka dalam berbagai catatan melihat bahwa pembangunan Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi di selatan Papua sarat akan kepentingan kelas kapitalis perkebunan serta bisnis militer.

Bila kita melihat lebih dekat pada peta pelepasan kawasan hutan terbaru nampak jelas wilayah-wilayah yang saat ini menjadi sasaran bagi proyek cetak sawah baru dan infrastruktur pertanian oleh Kementerian Pertahanan dan PT Jhonlin Group, yang dengan segera mengubah hutan menjadi garnisun militer.

Sementara di bagian utara kota Merauke, perusahaan perkebunan tebu PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri, yang dikuasai oleh Fangiono dan Martua Sitorus terus membongkar hutan, menimbun rawa, merubuhkan dusun sagu, mengusir hewan, dan merusak padang savana, yang menjadi kesatuan ruang hidup bagi orang Marind dan Yei.

Dengan mengantongi kavling konsesi yang terlepas dari fungsi kawasan hutan, dua dari sepuluh perusahaan perkebunan ini dapat merusak dan memisahkan penduduk asli dengan tanah dengan paksaan atau dengan tepat Umut Özsu sebut sebagai akumulasi primitif yang dimediasi secara legal (legally mediated primitive accumulation).

Oleh karena itu, pengacakan fungsi kawasan hutan tidak bisa hanya dilihat sebagai ancaman rusaknya ruang-ekologis semata yang terpisah dari dinamika kapitalisme dan kekuasaan negara. Karena apa yang disebut sebagai “kapasitas negara” merupakan arena kelas penguasa, yang bergantung pada pertarungan politik kelas yang berkontestasi dan saling menegasikan.

Dari sini mestinya tidak mengejutkan kalau keputusan hukum perubahan kawasan hanya menyediakan kerangka legal fundamental yang memungkinkan perampasan tanah, dan bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen kekuasaan kelas kapitalis yang melaluinya eksploitasi perkebunan maupun Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat berlangsung tanpa hambatan.

Editor: Agus Mawan W