Liputan ini didukung program Jurnalisme Aman dari Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara.

Sebuah mobil multiguna (MPV) berwarna merah parkir di depan rumah semi permanen. Bagasi belakangnya terbuka lebar. Dua orang: satu laki-laki, dengan baju kaos hitam, dan seorang perempuan berjilbab, bersusah payah memasukkan kulkas dua pintu berwarna biru ke mobil itu.

Di ambang pintu, Narti Kusuma Dewi, 35 tahun, bersama tiga orang anaknya berdiri dengan tenang. Dia menyapa setelah menyadari kehadiran saya.

Setelah kulkas itu berhasil dimuat di mobil dan dua orang yang mengangkutnya pamit. Narti mempersilahkan masuk ke rumahnya.

“Dijual yang bisa dijual,” kata Narti, sang empu rumah kepada Bollo.id, Jumat 18 Juli 2025.

Rumah Narti di Kampung Mawang, Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Masuk dalam Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Rumah semi permanen reot itu hanya dipisahkan jalan desa dengan tembok kawasan PT Huadi Bantaeng Industrial Park (HBIP).

Kawasan HBIP seluas 435 hektare. Enam perusahaan pengolah nikel berdiri di sana. Di antaranya; PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNAI), PT Huadi Wuzhou Nickel Industry, PT Huadi Yatai Nickel Industry, PT Huadi Yatai Nickel Industry II, PT Unity Nickel Alloy, dan PT Hengsheng New Energy Material Indonesia. Masing-masing tergabung dalam Huadi Grup.

Aktivitas pabrik pengolah nikel, atau smelter tersebut beroperasi 24 jam sejak tahun 2018. Mengolah bahan baku ore (bijih) nikel menjadi feronikel. Bahan baku stainless steel berupa paduan besi dengan nikel. Produk itu lalu diekspor ke luar negeri. Selama proses tersebut, operasional perusahaan mengeluarkan debu, asap, dan bau yang menyengat.

Di Papanloe, nyaris semua atap rumah warga berwarna kecoklatan dan bocor.

Desa di sebelahnya, Borongloe bernasib serupa. Lebih dari 10 warga yang saya tanyai, termasuk Narti, menuding Huadi Grup biangnya.

“Lihatmi,” Narti menengadah. Memperlihatkan atap rumah di ruang tengahnya.

“Bocor-bocor,” kata saya mengomentari.

“Tidak,” kata dia. “Hancur.”

Pernah di suatu hari, hujan deras turun hingga malam. Narti dan suaminya tidak bisa tidur. Mereka harus bolak balik tiap 10 menit mengangkat baskom penadah agar air hujan tidak merembes. Sampai pukul 02.00, hujan makin deras. Mereka menyerah.

“Capekma, dinginma juga. Suamiku bilang, tinggalkan saja.”

Besok paginya.

“Muhammad Rasulullah. Banjir sampai mata kaki,” katanya mengenang.

Itu di ruang tengah, di dapurnya lebih parah lagi. Atapnya compang-camping. Lebih dari separuh sengnya sudah tidak ada, langsung beratapkan langit. Dinding kayunya juga telah tanggal. Tak ada sekat dengan halaman belakang.

Di samping kiri dapur itu ada kamar mandi. Dindingnya yang lebih tinggi sedikit dari orang dewasa masih utuh, tapi atapnya bernasib sama dengan dapur di sebelahnya. Jika ada orang melintas di seberang dinding. Sudah barang tentu bisa melihat siapapun yang mandi atau buang air di situ.

Di Kampung Lembang Loe, Borongloe, Amiruddin merasakan hal sama. Atap di dapurnya ompong di hampir semua bagian. Atap bocor itu menambah leluasa debu masuk ke rumahnya. Saat menginjakan kaki di rumah berlantai semen itu, rasanya seperti menginjakkan kaki di rumah yang tak disapu berminggu-minggu.

“Kalau sudah disapu, 30 menit merah (berdebu) lagi,” kata Amir.

“Ini,” Amir memperlihatkan kakinya yang merah dihinggapi debu.

Amir dan kebanyakan warga di Borongloe dan Papanloe, ekonominya ditopang dari usaha batu merah, beternak, wirausaha, dan bertani. Amir sendiri punya 1,5 hektare sawah, namun dua tahun terakhir gagal panen.

Amir dan warga lainnya, menuding pencemaran air limbah dari PT Hengsheng penyebabnya. Belakangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengonfirmasi tudingan itu, berdasar dari uji sampel yang hasilnya melebihi baku mutu.

Produksi batu merah Amir dan sejumlah warga juga sempat berhenti beberapa bulan. Penyebabnya sumur-sumur yang digunakan untuk produksi batu merah mengering. Operasional peleburan nikel yang menggunakan air tanah dituding penyebabnya. Padahal, dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT HNAI mestinya menggunakan air laut.

Usaha batu merah warga di Borongloe baru kembali berjalan setelah mereka berdemonstrasi. Meminta pihak perusahaan bertanggung jawab. Perusahaan mulanya menawarkan ganti rugi. Warga menolak. Perusahaan lalu menawarkan sumur bor. Warga akhirnya tidak ada pilihan lain.

Kehadiran perusahaan pengolah nikel, yang digembar-gemborkan pemerintah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dicemooh Amir. “Mereka bukan datang minta lahan masyarakat untuk dibeli, untuk perbaiki kehidupannya masyarakat.” Alih-alih membawa kesejahteraan, “malah datang merusak di sini, merusak kehidupannya masyarakat.”

“Ini,” sambung Amir, “masuk perusahaan masyarakat yang menderita. Orang luar enak.”

Air dari perusahaan, ganti rugi gagal panen sawah, kata Amir semuanya tidak didapatkan warga begitu saja. “Setelah didemo baru mau nakasi.” Itu pun tidak didapatkan semua warga.

Di Papanloe, warga tak dapat air untuk usaha batu merahnya. Suami Narti, Daeng Taba, salah satu dari mereka yang gulung tikar setelah perusahaan datang. Bagaikan jatuh tertimpa tangga. Pekerjaan sampingannya, beternak kambing juga terganggu. Ternak di sana kurus. Debu yang menempel di tumbuhan, dan air yang tercemar diduga penyebabnya.

“Biasa ada mati. Banyak mati karena dia makan itu rumput sama debu,” kata Amir.

Pada 2021, Daeng Taba mengembalikan delapan ekor kambing yang dia ternak ke pemiliknya. Di titik itu, keluarganya kelimpungan mencari cara agar dapur tetap mengepul. Meminjam uang ke kerabat tak terhindarkan.

Di tengah kesulitan itu, secercah harapan menghampiri keluarganya. Daeng Taba diterima kerja di PT Wuzhou, salah satu perusahaan yang menyebabkan pekerjaan sebelumnya kandas.

Ia mulanya dijanji pengangkatan sebagai karyawan tetap setelah melewati masa magang tiga sampai enam bulan. Tapi janji itu hanya janji. Bertahun-tahun bekerja di sana, statusnya hanya mentok sebagai buruh harian lepas. Tidak ada gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP), tidak ada tunjangan. Dengan segala risiko kesehatan bekerja di pabrik pengolahan nikel itu, dia diupah jauh di bawah UMP.

“Paling Rp2 juta-an per bulan,” kata Narti menyebut gaji suaminya. Itu pun nominalnya tidak tetap. Kalau tidak ada panggilan dari perusahaan, maka tak ada pekerjaan. Tidak ada pemasukan.

Narti berkali-kali memperjuangkan agar suaminya mendapat kepastian kerja. Ketika mendengar ada penerimaan tenaga kerja di salah satu perusahaan Huadi Grup, dia cepat-cepat masukkan berkas. Itu dilakukan berulang-ulang, saking seringnya, perempuan berambut panjang itu sudah lupa berapa kali persisnya.

“Kalau tidak salah sudah 11 kali masukkan berkas.”

Masalahnya, mengurus berkas pendaftaran tidak gratis. Dokumen yang mesti dilengkapi banyak. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), kartu tanda pencari kerja atau kartu kuning.

“Sekitar Rp300 ribuan itu.”

Belum lagi biaya fotokopi dokumen lainnya, sampai biaya bensin. “Rp500 ribu lah semuanya.”

Pernah di 2023, aparat desa datang memberitahu akan ada perekrutan di PT Hengsheng. Tapi Narti sudah tak ada biaya untuk urus berkas pendaftaran suaminya. Dia memutar otak. Satu-satunya jalan keluar saat itu, Narti menjual tabung gas tiga kilogram melon di rumahnya.

“Karena tidak ada sekali uangku, tapi harapanku semoga bisami jadi karyawan.”

Pencobaan pendaftaran itu lebih maju dari biasanya. Daeng Taba sudah sampai tes kesehatan, bahkan dites di Balai Latihan Kerja (BLK). Hasilnya, Narti mendapat informasi suaminya lulus. “Tapi ada orang pake berkasnya,” kata Narti. Nama Daeng Taba digeser. Ia tak lulus. Sejak saat itu, Narti tak mau lagi mendaftarkan suaminya.

“Uang ji habis,” katanya.

Tahun ini, per November 2025, masa kerja Daeng Taba di PT Wouzho genap empat tahun. Namun pada 26 Juni 2025, perusahaan asal Tiongkok itu kembali membawa kabar buruk bagi keluarga Narti: Daeng Taba dirumahkan. Statusnya sebagai pekerja lepas, membuatnya berhenti bekerja tanpa pesangon.

Narti sudah berusaha mencari peruntungan lain: berjualan minuman dingin dan bakso bakar di depan rumahnya. Tapi pada Juli 2025, badai pemutusan hubungan kerja di Huadi Grup berlanjut. Total 1.350 buruh dirumahkan, sekitar 350 dari PT Wouzho, 400 PT Huadi, dan 600 PT Yatai. Narti lagi-lagi terdampak ulah perusahaan itu. Dagangannya tidak laku karena buruh tidak sebanyak dulu lagi.

“Tidak ada sekalimi pekerjaan di sini,” kata Narti lirih.

Itulah kenapa Narti ingin menjual kulkasnya. Barang paling mahal di rumahnya. Utang harus dilunasi, perut harus diisi, listrik mesti dibayar, tiga anak punya hak untuk dipenuhi. Tapi pendapatan sudah tidak ada.

Padahal, kulkas bekas itu baru dibelinya untuk menunjang aktivitas jualan dari seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China. “Dibeli Rp2 juta, dijual Rp1,3 juta.” Selain kulkas, Narti juga menunjukkan kepada saya sebuah pembakaran elektrik, “itu juga mau dijual.”

Semua uang dari hasil jualan itu, akan digunakan Narti untuk modal merantau. Dia akan ke Kalimantan bersama suami, dan tiga orang anaknya.

“Tambah lama kami tinggal di sini, kami tidak bisa hidup di sini.”

Bermain Bersama Asap, Debu, Limbah, dan Suara Bising

“Bayi pakanre bubu (bayi pemakan debu). Ini dijuluki bayi pemakan debu,” kata Narti, menunjuk anak bontotnya, Rayyan.

Rayyan kini berumur tiga tahun. Julukan bayi pemakan debu disandangnya sejak usia 15 hari.

Itu bermula saat Narti dan suaminya membuka warung sederhana di seberang jalan desa di depan rumahnya pada 2023. Mereka menjual rokok, air, hingga buah. Warung itu kecil, tapi muat untuk tempat tidur dua orang dewasa.

“24 jamka di situ,” ujar Narti.

Bahkan setelah Rayyan lahir, Narti tak berpisah dengan anaknya di warung tersebut. Sementara dua anak lainnya, Kayla dan Asri tidur di rumahnya.

Kata Narti, saat itu pendapatannya bagus. Sayang meninggalkan dagangannya.

“Di warung ikut tidur kasihan. Umur 15 hari ini (Rayyan) kubawa.”

Orang-orang kampung dan buruh langganan warungnya heran dengan Narti. Saat orang tua lain berusaha menghindarkan anaknya dari paparan debu, dia malah tambah mendekati tembok perusahaan pengolah nikel itu.

Padahal di balik tembok tersebut, operasional perusahaan selama 24 jam tanpa putus mengeluarkan asap dan debu. Belum lagi warung itu hanya beberapa langkah dari jalan desa yang aspalnya sudah rusak. Saat kendaraan lewat, debu beterbangan.

Di momen itulah Rayyan mendapat julukannya: Bayi Pemakan Debu. Melekat sampai sekarang.

Si Bayi Pemakan Debu sudah jadi Anak Pemakan Debu. Dia aktif. Beberapa kali, saat tidak dalam pantauan Narti, Rayyan keluar rumah tanpa sandal untuk bermain. Di malam harinya, dia tak bisa tidur.

“Menangis,” ujar Narti.

“Biasa bernanah baru dilihat. Ditusuk slag toh,” kata Narti.

Slag dimaksud Narti adalah produk sampingan dari pengolahan bijih nikel. Bentuknya bervariasi. Tapi pada umumnya berupa bongkahan berbentuk tidak beraturan, berukuran kecil, dengan tekstur yang kasar, macam kerikil.

Limbah ini dulunya digolongkan sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari sumber spesifik dengan kategori bahaya dua. Namun sejak 2021 dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Di sejumlah tempat, slag diolah jadi bahan lapis pengerasan jalan, paving block, dan batako. Pemanfaatannya tidak boleh sembarangan. Harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021. Salah satunya dengan melalui uji karakteristik beracun dengan uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCPL).

Di KIBA, tumpukan slag sudah menjelma bukit. Bak melihat perbukitan saat berkendara. Tumpukan serupa kerikil kecil yang membumbung tinggi itu bisa dilihat walau sekadar melintasi Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba. Bedanya, ia dari bahan berbahaya.

Tiap hari timbunan slag itu makin tinggi dan meluas. Seorang staf di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang tidak ingin disebut namanya, menyebut sejak awal slag tersebut tidak ada perencanaannya. Di sebuah kunjungannya ke HBIP, dia bertanya ke seorang pejabat perusahaan, bagaimana kalau lahan untuk slag penuh.

“Kalau penuh ini?” katanya menggambarkan percakapannya waktu itu.

“Di sana lagi dibeli,” jawab orang perusahaan.

“Kalau penuh lagi?”

“Beli lagi.”

“Mereka ini tiba masa tiba akal,” kata staf itu.

Di dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) HBIP, area untuk penampungan slag hanya seluas 20.18 meter persegi atau 0.2018 hektare. Setara 4.64 persen dari total luas lahan.

Tapi menurut perhitungan dari citra satelit menggunakan Google Earth, luas area penampungan slag per Agustus 2025 109.126 meter per segi, atau sudah mencapai 10,91 hektare. Setara luas lima lapangan sepakbola.

Setiap bulannya, dari PT HNAI saja, slag yang dihasilkan 36.314,99 ton per bulan. Itu data dari rata-rata semester II 2024. Selama Juli-Desember 2024, PT HNAI menghasilkan 217.899,98 ton slag.

PT HNAI sudah merevisi rencana pengelolaan slag ini. Itu tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1068 Tahun 2025 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengolahan Bijih Nikel dan Fasilitas Pendukungnya. Dikeluarkan pada 3 Juni 2025.

Namun menurut Pejabat Fungsional DLH itu, pada intinya tetap sama dengan Amdal yang dikeluarkan pada 2015.

“Dokumen baru ini, tetap saja tiba masa tiba akal. Banyak kelemahan di dalamnya.”

Di dokumen itu, penyimpanan slag menyebut dengan open dumping, atau disimpan di lahan terbuka. Gambarannya seperti penampungan sampah di kebanyakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia.

Padahal dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) –sekarang Kementerian LH)– Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengolahan Limbah Non B3, hanya ada lima cara penyimpanan slag. Tidak termasuk di antaranya open dumping.

Slag itu kini berceceran di wilayah pemukiman warga. Warga di Papanloe, ada yang mengambil slag itu untuk dijadikan pengerasan jalan halaman rumahnya. Bahkan digunakan sebagai bahan bangunan.

Perusahaan sebenarnya melarang. Namun letaknya yang dekat dengan pemukiman warga, jadi gampang untuk diambil. Apalagi hanya dipisahkan pagar yang jauh lebih pendek dari tumpukannya, bocor pula di beberapa sisi.

Saking bebasnya warga mengakses area slag itu. Anak-anak bahkan kerap naik di atas tumpukan slag untuk bermain. Slag yang ukurannya kecil, seperti pecahan kaca itulah yang kerap menusuk kaki Rayyan.

Tentu slag hanya satu hal. Di Papanloe dan Borongloe, anak-anak bermain disertai asap, debu, dan suara bising. Setiap sore selama tiga hari, saya mengikuti Baim (11), Rehan (13), dan Syahrul (13) di Kampung Lembang Loe, Borongloe.

Pagi hingga siang hari, Baim dan Rehan bersekolah. Syahrul bermain game daring di rumahnya karena berhenti sekolah pertengahan tahun ini.

Setelah pulang sekolah, Rehan membantu orang tuanya, Amiruddin, mengangkut cetakan batu merah ke tungku pembakaran. Selama proses itu, Baim dan Syahrul dengan sabar menunggu. Setelah itu, baru mereka bisa bermain.

Di suatu sore, mereka bermain di tanah lapang, yang jaraknya hanya sekitar 40 meter dari tembok PT Hengsheng. Syahrul memegang layangan, Baim memegang benangnya. Saat Baim berteriak memberi aba-aba agar Syahrul bersiap. Saya yang berdiri di samping Syahrul hanya mendengarnya samar-samar. Suara Baim tertelan suara dari operasional smelter.

Setelah layangan mereka berhasil terbang, saya bertanya, “kenapa tidak pernah pakai masker?”

“Untuk apa,” kata Syahrul.

“Banyak debu sama asap di sini toh,” kata saya lagi, walau sebenarnya sudah yakin mereka akan jawab apa.

“Biasami,” Baim menjawab.

Jawaban demikian, berkali-kali saya dengar dari warga di sana. Beberapa warga, bahkan menyebut mereka sudah kebal dengan debu dan asap.

Hari pertama berada di KIBA, saya melepas masker NK95 yang disiapkan sejak awal. Setelah melihat tidak ada satupun warga yang mengenakan masker. Hari kedua, wajah saya mulai kaku, hari ketiga jerawat mulai tumbuh.

Setelah bercermin, “sial,” kubilang. Pekan depannya, saat saya kembali ke KIBA, masker NK95 itu tidak pernah kulepas bahkan dalam ruangan.

Dokter spesialis anak sub spesialis respirologi, Amiruddin tersenyum tipis saat mendengar saya menceritakan pengalaman itu.

Saya kemudian melanjutkan menunjukkan hasil uji sampel debu yang tayang di Bollo.id dan Prohealth.id. Dia menyimak, raut wajahnya kelihatan serius.

Menghirup udara bebas tanpa masker di tempat seperti itu, kata dia tidak hanya bikin wajah berjerawat. Tapi bisa menyebabkan masalah kesehatan serius.

Bollo.id dalam laporannya menunjukkan Sulfur Dioksida (SO₂) melebihi ambang batas, yakni 637 µg/m3 dari baku mutu 150 µg/m3. Lalu Karbon Monoksida (CO) 12571 µg/m3, dari ambang batas 10000 µg/m3. Itu didasarkan dari hasil uji sampel udara ambien yang diterbitkan PT Mutu Agung Lestari pada 22 Juli 2024, dari sampel yang diambil pada 11 Juli 2024.

Enam bulan setelahnya, 9 Desember 2024 Prohealth.id, mengambil sampel di Papanloe dan Borongloe untuk diperiksa di Laboratorium Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor. Hasilnya keluar pada 31 Desember 2024.

Uji sampel itu menunjukkan kandungan CO dan timbalnya (Pb) melebihi ambang batas. CO dari baku mutu 10 mg/Nm³ melebihi ambang batas, di Papanloe 279 mg/kg dan Borongloe 227.40 mg/kg. Timbal (Pb) di Borongloe mencapai 75,3 mg/kg dan Papanloe 1086.00 mg/kg dari baku mutu 0,002 mg/Nm³.

Terpapar debu dengan kandungan seperti itu, kata Amiruddin bisa menyebabkan iritasi pada pernapasan. Debu dengan kandungan senyawa kimia saja pada dasarnya sudah berbahaya, apalagi melebihi baku mutu.

“Dampak jangka pendeknya, itu bisa iritasi,” kata dokter yang juga pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sulsel itu.

Turunan penyakitnya bisa demam, batuk, dan beringus. Sebagaimana gejala Infeksi Pernapasan (ISPA).

Menurut Amiruddin, dampak udara yang tidak sehat tak bisa dilihat dari kasus ISPA saja.

Di dalam sistem pernapasan ada silia, semacam rambut halus yang membersihkan saluran pernapasan. Jika pernapasan iritasi, fungsinya tidak normal. Akibatnya, virus, kuman, dan bakteri bebas masuk ke paru-paru.

“Jangka panjangnya, bisa bronkitis, pneumonia, dan sebagainya.”

“Dampaknya akan panjang, jadi tidak bisa terlihat langsung dampaknya.”

Rayyan, Baim, Rehan, Syahrul, dan orang tua anak-anak itu–setidaknya–belum merasakan dampak jangka panjangnya.

Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.

Donasi melalui: bit.ly/donasibollo

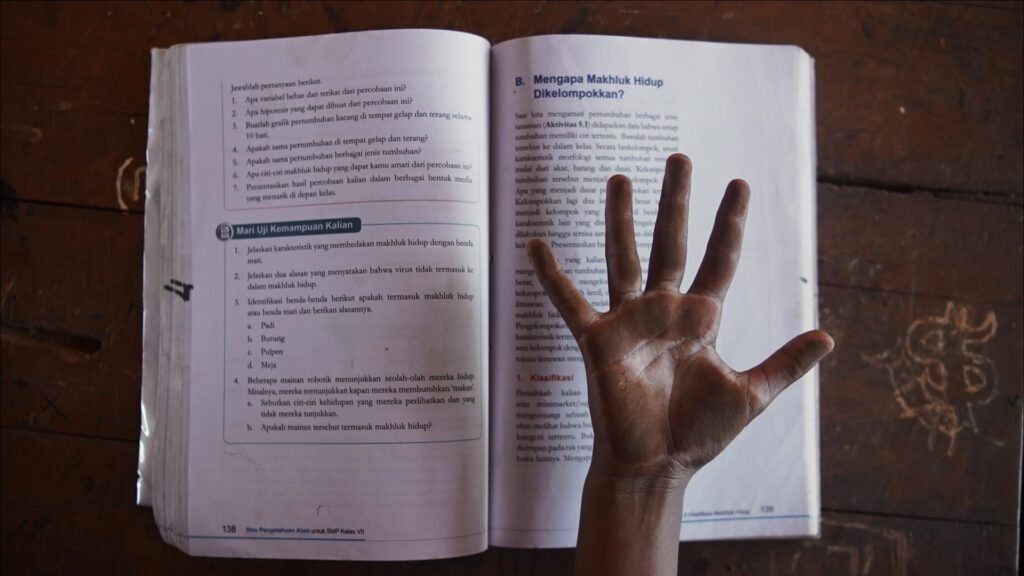

Belajar Bersama Asap, Debu, dan Suara Bising

Selusin anak perempuan berbaris di tengah lapangan. Satu di antaranya, yang menjadi pemimpin, memberi aba-aba.

“Jalan di tempat, grak!”

Anak lainnya mengikuti.

Mereka adalah siswa SMP Negeri 3 Pajukukang, Bantaeng. Siang itu, di tengah terik matahari. Suara mereka latihan baris berbaris bersahut-sahutan dengan suara bising operasional smelter.

Sekolah itu hanya berjarak sekitar 195 meter dari PT Hengsheng. Setiap harinya, suara bising menyertai aktivitas di sekolah itu. Kalau mereka belajar, suara serupa mesin menderu bersahut-sahutan dengan suara guru mereka. Kalau mereka latihan musik, suara bising tanpa putus itu juga ikut mengiringi, bagai metronome yang acak.

Tata letak sekolah tersebut seperti lazimnya sekolah negeri di Indonesia. Sebuah lapangan dengan tiang bendera di tengah. Lalu dikelilingi bangunan, terdiri dari tiga ruang kelas, satu perpustakaan, satu laboratorium, dan satu kantor.

Tiap bagian bangunan di sana dihinggapi debu. Tegel yang mulanya berwarna putih, dan tembok biru tua, berubah jadi pekat kecoklatan. Di ruangan kelas, debu itu hinggap di kosen, papan tulis, sampai bangku, dan meja belajar.

Bak menggunakan stempel. Saya coba meletakkan telapak tangan ke sebuah meja belajar. Saat tangan saya menyentuh meja yang berbahan kayu, rasanya tidak ada yang janggal. Tidak ada butiran partikel debu padat. Tapi saat membalikkan dan melihat tangan itu, warnanya sudah coklat kemerahan.

Di laboratorium, kondisinya lebih mengenaskan. Lantainya benar-benar sudah berubah berwarna merah. Atap sengnya bocor karena keropos, seperti kebanyakan atap warga di Borongloe dan Papanloe. Kalau hujan turun, air masuk. Plafon di dalamnya ikut bocor.

Di sekolah dengan luas lahan 7,480 meter persegi itu tidak ada petugas kebersihan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terbatas, mengingat siswa yang jumlahnya sedikit. Cara pihak sekolah mengakalinya, setiap warga sekolah punya tanggung jawab membersihkan.

“Siswa bertanggung jawab di ruangannya. Selebihnya guru,” kata Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pajukukang, Ibrahim.

Suatu hari, Ibrahim bercerita, semua warga sekolah membersihkan bersama. Tidak butuh waktu lama, debu-debu kembali bertengger.

“Jadi biasa capek jeki membersihkan, sebentar sekali adami lagi [debunya].”

Saat PT Hengsheng baru beroperasi di 2023, pihak sekolah memberikan masker ke siswa. Satu sampai dua hari pertama, siswa menggunakannya. Hari-hari selanjutnya tidak lagi.

“Mereka bilang. ‘Pak, percuma ini kita kasika masker. Sampai di rumah samaji’,” kata Ibrahim mengenang. Debu, asap, suara bising, bau busuk, menurut Ibrahim, bagi para siswa sudah terbiasa. Apalagi, rumah siswa jaraknya lebih dekat dengan perusahaan.

Tapi dia tak menampik, semua dampak yang mereka rasakan kerap mengganggu proses belajar mengajar. “Biasa kalau agak parah asap sama debu, siswa diliburkan satu hari.”

Ibrahim melanjutkan ceritanya. “Biasa kayak kabut kalau pagi. Kadang juga kita lanjut, tapi cepat pulang. Biasa kalau siang-siang, kan jam 1 pulang, tapi kalau parah sekali, anak-anak pulang lebih cepat.”

Ironisnya, di salah satu tembok sekolah itu ada sebuah tulisan berhuruf kapital yang membuat saya mengerutkan dahi. “SEKOLAH RAMAH ANAK.” Padahal di belakang tembok itu, asap tebal yang keluar dari cerobong PT Hengsheng membumbung ke langit tanpa henti.

“Itu (tulisan) dibikin waktu masih pembangunan perusahaan (PT Hengsheng). Belum begini. Asap belum tebal,” kata Ibrahim.

Selama Huadi Group hadir di Bantaeng, Hasbi Assiddiq dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menilai ada eksploitasi besar-besaran yang dilakukan. Mulai dari eksploitasi buruh hingga eksploitasi lingkungan.

Karenanya, dia mengatakan perlu dilakukan audit menyeluruh kepada perusahaan itu. “Kita meminta penegakan hukum lingkungan,” kata Hasbi.

Sebenarnya, KLH pada 4 Juli 2022 telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) sanksi administratif paksaan kepada PT HNAI. Tertuang dalam SK Menteri LHK Nomor SK 5897/MENLHK-PNLHK/PPSALHK/GKM.0/07/2022.

SK itu pada intinya menguraikan pelanggaran dan ketidaktaatan PT HNAI, mulai dari pengendalian pencemaran air, pencemaran udara, pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah non B3, dan persetujuan lingkungan.

SK tersebut memaksa PT HNAI agar melakukan upaya-upaya dalam memperbaiki pelanggarannya. Pelaksanaannya mesti dilaporkan ke KLH, DLH Sulsel, dan DLH Bantaeng. Jika tidak, menurut SK itu, maka dijatuhkan sanksi sesuai undang-undang berlaku.

Pejabat Fungsional di DLH Sulsel, Fachrie Rezka Ayyub mengaku pernah menagih informasi kepada pihak perusahaan sejauh mana paksaan itu dijalankan. “Saya kan harus tahu juga sejauh apa progresnya yang mana sudah dilaksanakan yang mana belum,” kata Fachrie. Tapi sampai saat ini pihaknya belum menerima.

Semua paksaan tersebut, sekarang sudah kedaluwarsa. PT HNAI mestinya membayar paling banyak Rp1 miliar dan pidana paling lama satu tahun.

“Harusnya sekarang sudah dibekukan. Dicabut izinnya,” kata Fachrie.

Itu sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup. Pasal 76 menyebut, setelah paksaan, mestinya Kementerian LH melakukan pembekuan izin lingkungan, jika tak diacuhkan berlanjut ke pencabutan izin.

Alih-alih diacuhkan, PT HNAI malah dapat pemakluman. “Bahkan pada hal standar yang menurut saya seharusnya tidak bisa ditolerir,” kata Fachrie. Misalnya, salah satu sanksi paksaan, mestinya PT HNAI memasang Continous Emission Monitoring System (CEMS).

Alat itu memantau emisi yang keluar dari cerobong smelter. Ketika emisi melebihi ambang batas, kementerian bisa mendeteksi. Tapi alat itu, kata dia tidak pernah dibeli.

“Memang miliaran rupiah (harganya), tapi kan kementerian mewajibkan tidak serta merta. Dia sudah tahu itu perusahaan sanggup (beli).”

Saya membagikan cerita ini ke Bupati Bantaeng, Fathul Fauzy Nurdin. Dia mengakui dampak hadirnya smelter terhadap warganya.

“Namanya industri memang punya dampak,” katanya akhir Juli lalu.

Tapi menurutnya perusahaan sudah memberikan bantuan ke masyarakat terdampak. Melalui program tanggung jawab sosial atau CSR.

Soal nasib anak-anak. Dia menyebut pihaknya tengah melakukan kajian untuk relokasi warga. Di Borongloe misalnya, dia mengatakan ada dua dusun yang akan direlokasi, meski tak menyebut dusun apa.

Kapan?

Anak dari bekas Bupati Bantaeng dua periode dan Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah itu hanya menjawab lurus.

“Masih dalam kajian, yang pertama,” kata Fathul Fauzy Nurdin. “Kedua, kami masih mencari lokasi yang pas. Karena tidak mungkin yang aktivitasnya bertani, kita pindahkan ke pesisir. Begitu pun yang di pesisir kita pindahkan ke pertanian.”

Menurutnya, harus bijak menyikapi dampak lingkungan dan persoalan buruh di Huadi Grup. Mengingat dampak ekonomi dan serapan tenaga kerja setelah hadirnya perusahaan itu di Bantaeng.

Sementara Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman enggan memberi tanggapan saat ditemui. Saya juga sudah mendatangi kantor HBIP, tapi tidak bisa bertemu dengan pihak perusahaan.

Saat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp, staf Humas HBIP berjanji akan memberi jawaban. “Insya Allah saya kirimkan jawabannya,” kata dia. Hingga berita ini dinaikkan belum ada jawaban yang dimaksud.

Meski demikian, pada 22 Maret 2025, General Affair and External Relation Manager PT HNAI, sekaligus Direktur HBIP Lily Dewi Candinegara pernah berbicara terkait dampak lingkungan Huadi Grup. Pernyataannya sama dengan Bupati Bantaeng, dia bilang semua industri punya dampak.

“Semua industri punya dampak, tapi selama beroperasi sesuai aturan, kita harus mencari keseimbangan antara kepentingan perusahaan, masyarakat, dan lingkungan,” kata Lily saat Rapat Dengar Pendapat antara Huadi Grup, Pemprov Sulsel, dan Komisi DPRD Sulsel.

Soal relokasi pemukiman sekitar perusahaan. Lily bilang itu bukan wewenangnya.

“Ini adalah pekerjaan pemerintah kabupaten, bukan wewenang kami sebagai perusahaan. Tapi kita tetap mendukung agar semuanya segera terselesaikan.”

Warga Papanloe dan Borongloe, sebenarnya sudah lama mendengar rencana relokasi dimaksud sang bupati. Dua orang ahli yang terlibat dalam penyusunan Amdal KIBA mengatakan relokasi memang mesti dilakukan. Seharusnya tak ada pemukiman di sekitar perusahaan.

Hal serupa diungkapkan Kepala Sekretariat Komisi Penilaian Amdal DLH Sulsel, Maidawati. Katanya, tanggung jawab relokasi ada di KIBA, dalam hal ini Pemerintah Bantaeng.

Namun menurutnya, sejak awal perencanaan industri hilirisasi di Bantaeng aneh. Pasalnya, izin lingkungan KIBA baru terbit di 2019, sementara PT HNAI sudah ada sejak 2015.

“Ibratnya anaknya dulu ada, baru induknya,” kata Maida.

Sampai saat ini, relokasi hanya menjadi desas-desus di kalangan warga. Tidak semua warga sepakat. Tapi ada yang menunggu. Warga yang tidak ada penghidupan lagi, tak sedikit yang merantau.

Tapi apapun yang orang tua itu pilih. Semua berdampak ke anak mereka.

Banyak siswa ikut orang tuanya merantau. Kalau merantau, anaknya putus sekolah. Tinggal di kampung tanpa penghasilan, juga bukan pilihan baik.

Anak-anak Narti, Kayla (14) dan Asri (13), dan Rayyan (3) menggambarkan hal itu. Keduanya sekarang sama-sama putus sekolah.

Pendidikan mereka kandas di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kayla, berhenti sekolah sejak dua tahun lalu.

“Kelas sembilan-ma harusnya,” kata Kayla.

Itu terjadi di hari-hari menyakitkan di 2023. Kayla diminta membayar pakaian seragam olahraga. Jauh hari sebelum tenggat waktu pembayaran berakhir, Narti dan suaminya masih bersusah payah mengusahakannya.

Saat uang itu sudah ada, Kayla membawanya ke sekolah. Namun guru penanggung jawab seragam itu tidak datang. Begitu terus selama dua hari.

Di hari ketiga, guru itu datang, tapi “uang itu hilang,” kata Narti. “Padahal itu uang kasihan, uang ku kumpul-kumpul juga sampai bisa.”

Belum lunas pembayaran seragam olahraga, Kayla juga diminta fotokopi tiga judul buku. Tiap judul harganya Rp60 ribu. Ditambah seragam olahraga Rp100 ribu. Totalnya Rp280 ribu.

Narti kelimpungan. Saat itu keluarganya benar-benar tanpa penghasilan. Suaminya tidak masuk kerja selama tiga bulan, aktivitas produksi di tungku smelter tempatnya bekerja rusak. Dia kepikiran pinjam uang.

“Saya cari pinjaman Rp300 ribu.”

“Berapa kali cari pinjaman, tapi tidak dapat.”

Sementara Kayla, enggan ke sekolah sebelum pembayaran itu lunas. Mulanya, Kayla tak ke sekolah selama dua hari. Setelah Narti kesana ke sana kemari cari pinjaman tapi tidak dapat, dia menyerah.

“Kubilang sekalian berhenti saja. Karena mauka apa.”

“Masih mau sekali Kayla sekolah,” dia cerita, “tapi benar-benar tidak ada jalan.”

Saat Narti menceritakan itu ke saya, Kayla yang duduk di sampingnya terus tunduk. Saya beberapa kali mengonfirmasi ke Kayla cerita Narti. Dia hanya mengangkat kepalanya, dan tersenyum kecut.

Soal pembayaran Rp280 ribu. Setelah Kayla tak ke sekolah lagi dan memutuskan berhenti, guru di sekolahnya sebenarnya menawarkan diri membantu. Tapi Narti menolak.

Kalau pun pembayaran itu bisa diselesaikan, belum tentu tidak ada lagi kedepannya. Belum lagi uang jajan Kayla tiap harinya ke sekolah. Dia harus naik angkutan kota pergi pulang. Satu kali perjalanan Rp6 ribu, tiap hari untuk sewa mobil sudah Rp12 ribu.

“Dia itu bawa Rp15 ribu, Rp13 ribu paling sedikit. Karena sewa mobilnya kan PP (pergi pulang) Rp6 ribu. Uang jajannya selebihnya itu.”

Di suatu hari, saat Kayla benar-benar sudah tidak pernah lagi mengenakan seragam putih birunya. Ia menghampiri Narti.

“Mak, kalau ada paket (pendidikan kesetaraan), bisaja itu ikut?” kata Kayla waktu itu.

“Jadi kubilang, iya, nanti kucari informasi kalau ada paket.”

“Saking maunya sekolah, tapi susah,” kata Narti memandang anaknya.

Anak tengah Narti, Asri juga nasibnya serupa. Pertengahan tahun ini dia baru lulus Sekolah Dasar (SD). Momen itu bersamaan dengan bapaknya, Daeng Taba yang dirumahkan perusahaan.

“Pas tamat SD. Pas di PHK.”

Masuk SMP, seperti kata pemerintah memang gratis. Daftar gratis, sekolah gratis. Tapi ke sekolahnya mesti pakai seragam. Seragam putih biru, pramuka, olahraga, dan batik. Belum lagi perlengkapan lainnya, buku tulis, sepatu, tas, dan lain-lain. Semuanya butuh biaya.

“Lebih Rp1 juta,” kata Narti. “Mau ambil uang dari mana. Sedangkan suamiku tidak kerja.”

Sebagai orang tua, Narti bilang sudah mengusahakan terbaik untuk anaknya. Tapi ada hal lain di luar dari dirinya yang tidak bisa dikendalikan.

“Mau diapa,” kata dia.

Pada 27 Juli 2025, Narti mengabarkan dirinya sudah menginjak tanah Kalimantan untuk memulai perantauannya. Dia memboyong suaminya, Daeng Taba, dan tiga orang anaknya, Kayla, Asri, dan Rayyan.

Saya membalas pesannya dengan doa, semoga sehat dan sukses di perantauan.

“Semoga,” katanya membalas.

Baca laporan mendalam serupa:

- Diabaikan Perusahaan, Ditinggalkan Pemerintah

- Kiamat Telah Tiba

- Kecelakaan dan Pengabaian: Persimpangan Jalan Keselamatan Kerja Buruh IMIP

Editor: Agus Mawan W