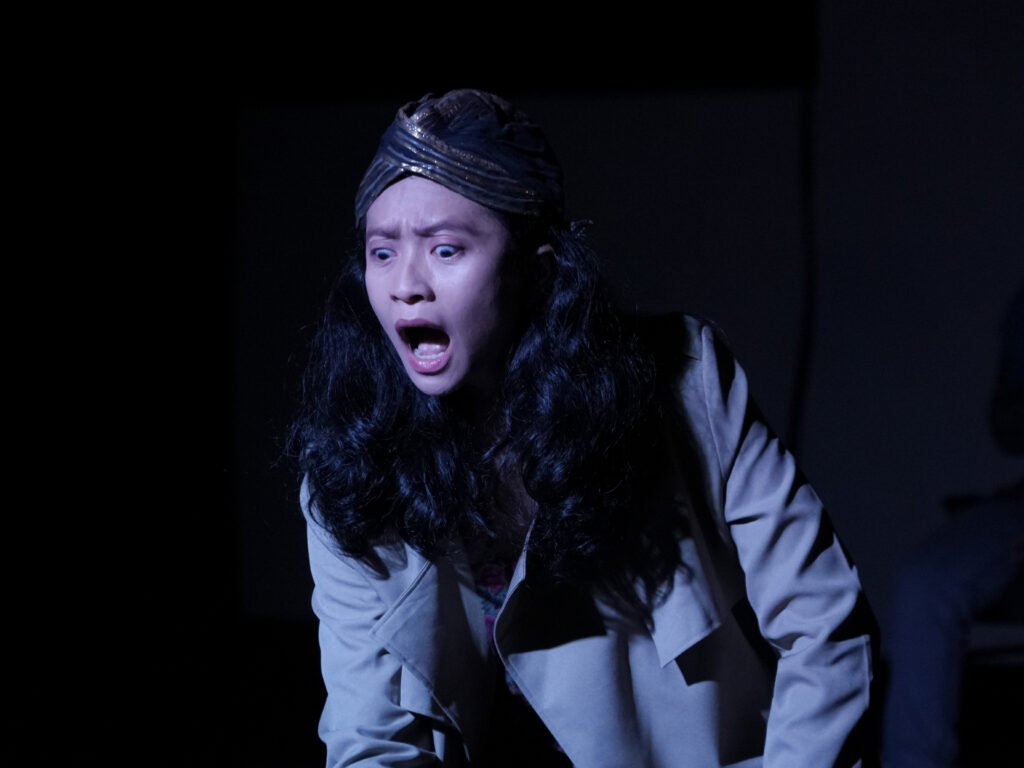

Keheningan sama pentingnya dengan kata-kata. Itulah kesan pertama yang muncul ketika menonton monolog Dongeng di Antara Beton dan Pohon yang dimainkan Sabilla Bahana Jagad. Lima menit awal pertunjukan berlangsung dalam diam. Tidak ada gerak, tidak ada bunyi, hanya panggung yang berisi tumpukan kardus menyerupai beton dan sebaran rumput di sisi kiri.

Sebuah kursi dengan karung di atasnya bertuliskan “ayam jago jagung petani”. Dalam senyap itu, kegelisahan menyebar ke seluruh kursi penonton. Seolah menantang kita untuk bertanya, apakah ini bagian dari pertunjukan? Ataukah kebekuan yang tak disengaja?

Apapun itu, keheningan telah bekerja sebagai bahasa lain. Ruang yang nyaris tak tersisa dalam kehidupan kota. Dunia yang terbiasa dengan kebisingan, diam menjelma bentuk perlawanan. Panggung sederhana itu, terjadi semacam pembalikan estetika, seakan mempertegas bahwa yang paling ekologis dari semua adalah ruang kosong itu sendiri, tempat di mana kehidupan berlangsung apa adanya.

Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.

Donasi melalui: bit.ly/donasibollo

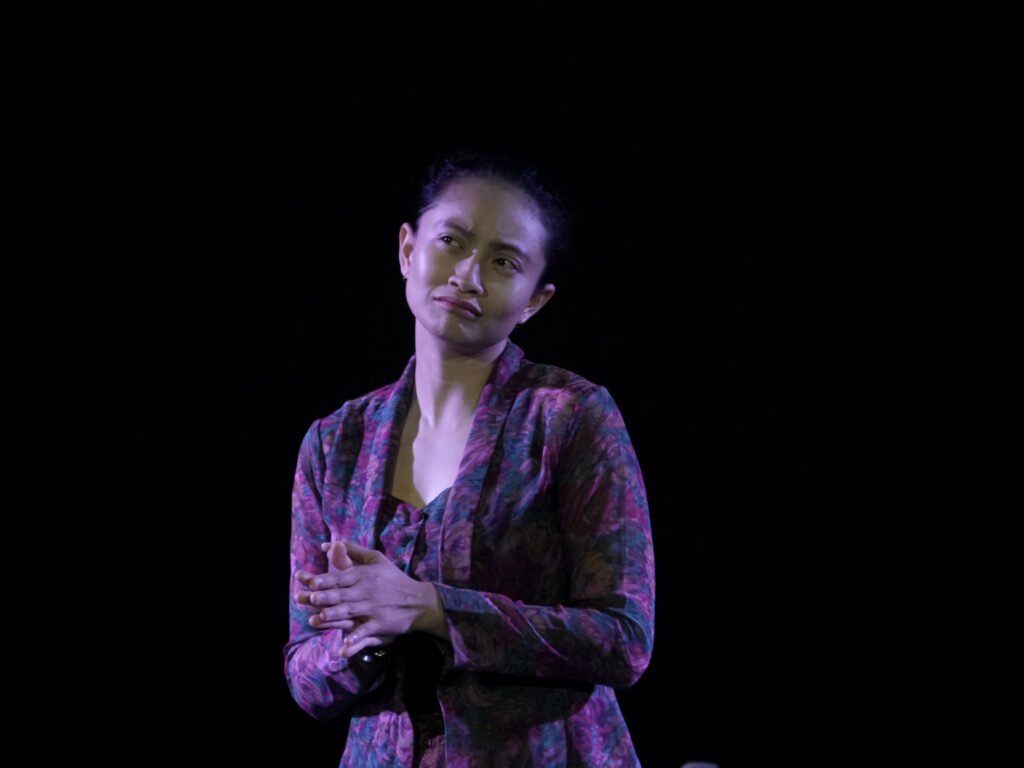

Lampu putih sepenuhnya menyala, seorang pendongeng berkostum berwarna-warni memasuki ruang. Ia memotong diam itu. Ia bernyanyi dengan riang, membawa lagu dengan irama persis Naik Delman. Lagu anak-anak yang populer pada tahun 1950-an, irama masa kecil yang akrab di ingatan sebagian besar penonton. Nadanya bukan hanya sebagai instrumen musikal semata, melainkan pemantik nostalgia kolektif. Mulai dari Baby Boomers hingga Gen Z, lagu itu menghidupkan kembali memori masa lalu yang organik.

Nada itu menjadi pembuka kisah tentang dua hewan di tengah kota. Jenaka dan onomatope khas. Hewan pertama memperkenalkan diri sebagai Jaja Si Ayam Jago yang riang. Menari di bawah cahaya matahari. Menyebut satu per satu pohon di tanah lapang yang ia diami. Aktor berpindah peran dari ayam menjadi kambing. Ia tidak hanya berganti suara, tetapi juga cara berpikir.

Dalam tubuh ayam, sutradara menanamkan citra keluguan. Tubuh yang masih percaya pada keteraturan alam. Ayam bangun setiap pagi, berkokok menyambut matahari, berbicara tentang tahi sebagai pupuk, juga tanah lapang sebagai ruang bersama. Gerakannya lincah, suara nyaring, dan ekspresi riang. Ayam merepresentasikan bentuk yang natural dan spontan. Dalam konteks pertunjukan, ayam bukan sekadar karakter lugu nan lucu, tetapi mewakili peranan hidup yang selaras dengan alam, bahkan ketika dunia di sekitarnya sudah penuh dengan gedung-gedung tinggi yang menjulang.

Berbeda dengan ayam, tubuh kambing adalah tubuh yang mengetahui terlalu banyak hal. Ia menyadari adanya keterbatasan ruang hidup. Dan paham bahwa tanah lapang tempat ia berdiri bisa hilang kapan saja. Tubuhnya tak lagi polos. Terbebani dengan kesadaran sosial dan politik. Ketika aktor mengubah peran dari ayam menjadi kambing, tubuhnya juga berubah. Gerakannya menjadi lebih berat, nada suaranya juga ikut berat, pandangan matanya curiga.

Sabilla Bahana Jagad, aktor sekaligus sutradara menangkap pesan skeptisme yang ditanamkan oleh penulis naskah, Syakirina Rahmatuzahra Utami melalui perubahan kecil pada rambut aktor, dari satu ikatan (jambul ayam) menjadi dua ikatan (telinga kambing). Dari jambul ayam, kepolosan dan orientasi tunggal digambarkan. Dari telinga kambing, mengisyaratkan perpecahan arah pandang, saat tubuh mulai mendengar terlalu banyak hal, menyerap banyak kebisingan, sehingga menjadi skeptis karenanya.

Perubahan karakter aktor ialah gesture simbolik yang subtil. Signifikan. Tidak ada atribut yang rumit untuk menandai transisi. Sutradara mempercayakan makna pada tubuh aktor. Perubahan kecil ini menghadirkan tafsir makna begitu besar. Namun, dalam praktiknya, subtilitas itu berisiko hilang ketika tubuh aktor tidak sepenuhnya menyadari logika simbol yang ia bawa. Ketika rambut ikat dua (telinga kambing) tetap menempel saat ia kembali menjadi pendongeng, makna yang tadinya tajam menjadi kabur. Ambiguitas yang muncul pada tubuh pendongeng seolah menempatkan skeptisisme kambing menjelma kesadaran manusia.

Baca Juga: Makassar Sebagai Wacana, Lebih Cair Daripada Rencana Tata Kota

Ambiguitas ini terasa juga pada level lain; cahaya, suara, dan dialog. Penggunaan lampu merah sebagai penanda perubahan emosi yang secara konvensi dibaca sebagai amarah atau bahaya, tidak selalu efektif. Pada adegan Jaja mengenang bermain bersama kambing di bawah pohon keenam sebelum pohon itu menghilang, warna emosinya justru melankolis, bukan agresif. Di momen seperti itu, cahaya seharusnya menjadi resonansi, bukan dominasi.

Kesadaran tubuh juga goyah ketika Ayam memanggil nama “Jaja…” dalam monolognya sendiri. Adegan itu menunjukkan retakan kecil di antara dua realitas. Tersesat di antara tubuh sebagai tokoh yang lugu dan skeptis. Dalam logika penokohan, Jaja semestinya subjek yang berbicara, bukan nama yang ia panggil. Pada momen itu, ia bergeser menjadi objek. Begitu pula dengan penggunaan suara, aktor belum konsisten membedakan timbre dan tempo antara suara ayam, kambing, dan pendongeng. Kekeliruan justru memperlihatkan betapa rapuhnya garis batas antara kepolosan dan keraguan, antara dunia fabel dan dunian naratif.

Meskipun simbol-simbol tubuh, suara, dan pencahayaan bekerja dengan niat estetis yang jelas di dalam pertunjukan itu, sering kali muncul noise visual dan emosional. Barangkali di situlah kejujuran pertunjukan ini berdiam. Ia tidak sedang berusaha menampilkan fabel yang utuh ataukah tentang krisis iklim atau greenwashing, melainkan memperlihatkan dunia yang telah retak di antara manusia dan alam.

Sebagaimana kota yang terus tumbuh menelan tanah lapang, tubuh aktor di panggung pun kehilangan kepastian identitasnya. Dan di titik inilah, monolog bekerja bukan lagi sebagai dongeng penghibur, melainkan sebagai cermin rapuh dari kenyataan ekologis kita hari ini. Sebuah refleksi paling telanjang dari kehidupan di antara beton dan pohon yang tumbang.

Ketika Perempuan Menunjukkan Lubang Sesungguhnya

Suara klakson, deru mesin, dan sirine menyalak seluruh ruang. Membuka monolog Lubang. Seperti memaksa seisi ruangan turut merasakan sesak jantung kota. Dari kebisingan itu, seorang lelaki terbangun dengan wajah kumal dan tatapan gelap. Belum sepenuhnya sadar, ia memperkenalkan diri sebagai Ekawira sembari mengerutkan alis rapat-rapat.

Di arena pertunjukan, Lubang tidak hanya menawarkan alur dramatik yang rapi sebagaimana naskah karya Yessy Natalia dituturkan Aktor Beben MC sama persis. Ia juga mempertontonkan kerja tubuh dan teknis panggung yang sadar estetika. Aktor berlakon dengan batas yang tegas. Perpindahan karakter dilakukan dengan perubahan suara, gestur, properti, serta posisi tubuh yang halus terukur. Termasuk pergesertan emosi, dari keras menjadi rapuh, dari murka menjadi menderita.

Pencahayaan berperan penting menandai lapisan-lapisan suasana itu. Cahaya putih realistis menyoroti tubuh aktor, sementara redup, biru, dan merah menyorot sempit dalam momen tertentu, menciptakan kesan seolah tubuh tersedot ke dalam lubang yang dibicarakan. Musik pun bekerja sama kerasnya bukan hanya sebagai latar, tetapi juga perangkat dramaturgi yang menuntun penonton menikmati emosi berlapis-lapis.

Tidak ada ruang yang benar-benar kosong dari elemen panggung. Pertunjukan Lubang secara sadar membiarkan benda-benda bekerja sebagai bahasa. Properti-properti mengisi tiap babak dengan fungsi yang jelas, dari spanduk kampanye hingga kursi sebagai pejabat. Semua benda hidup di tangan aktor. Namun, ada satu properti dominan dalam tiap babak. Galon.

Narti absen sebagai tubuh, tetapi hadir dalam wujud benda mati. Galon. Personifikasi lekukan pinggul atau dada perempuan. Sutradara M. Faozi Yunanda, M.SN., menjadikan galon pusat emosional pertunjukan. Ia bukan hanya simbol domestik, tetapi juga representasi tubuh perempuan yang terjebak diantara modernitas dan industialitas. Fungsi rumah tangga dan alat produksi. Meski absen secara fisik, kehadirannya justru melingkupi seluruh ruang. Agensi Narti dibalikkan sebagai penampung air kehidupan sekaligus pengingat hilangnya sumber air itu sendiri. Darinya kita menyadari, tubuh perempuan telah dijadikan macam-macam hal.

Galon, benda penampung air. Kebutuhan dasar kehidupan. Menjelma versi modern dari kendi atau guci. Benda yang dulu disimbolkan sebagai lambang kesuburan, kesejahteraan, dan perawatan. Galon tidak terbuat dari tanah liat sebagaimana kendi dapat menyatu dengan alam. Galon menjelma Narti. Tubuh perempuan yang dikungkung kehidupan kota. Sama-sama dikomodifikasi oleh sistem yang dimonologkan Ekawira.

Dengan begitu, Lubang tidak berhenti pada persoalan sistem, politik, dan infrastrukrur sosial semata sebagaimana logika cerita. Refleksi intim justru bersumber dari simbol vital yang melekat pada Narti. Dalam naskah, Narti adalah karakter yang selalu dikorbankan. Ia meninggalkan toko kecilnya demi ikut suami yang mengejar nasib di Karawang. Suaranya tak terindahkan. Argumennya dikalahkan. Ia diabaikan, sebagaimana lubang di jalan dibiarkan menganga.

Akhirnya, Narti menjadi lubang yang lebih dalam. Ia mati di lubang yang sama dengan ruang suaminya mencari pengakuan. Lubang yang sama bercelanya dengan keadilan, relasi gender, dan kesadaran ekologis. Narti adalah korban dari sistem yang menjadikan tubuh perempuan sebagai kompensasi dari ambisi-ambisi patriarki.

Sulit Menanggung Beratnya Panggung Seorang Diri

Gudeg Nanik mengangkat isu patriarki dalam konteks budaya Jawa, dengan lapisan pengalaman misoginis yang berlangsung di ruang domestik maupun kultural. Monolog ini berupaya membuka ruang pengakuan dan testimoni tubuh perempuan bahwa tubuh bukan hanya medium pengalaman, tetapi medan konflik antara norma, keluarga, dan kehendak personal.

Monolog bertolak dari pengalaman penulis naskah Sari Setyorini, seperti yang diungkapnya tulus saat bincang karya, “Naskah ini sebuah refleksi kehidupan dalam trauma-trauma pribadi, pun teman-teman. Sebuah usaha berdamai,” katanya, 24 Oktober 2025.

Latar belakang psikologis itu memberi muatan emosional yang kuat pada material cerita. Namun, muatan emosional itu belum sepenuhnya menjelma menjadi tindakan panggung yang matang. Padahal, pertunjukan berpeluang mempertemukan memori personal dengan memori kolektif banyak orang di ruang pertunjukan, terutama melalui isu patriarki yang begitu familiar.

Dialog, ritme bicara, serta permainan suara menjadi perangkat utama penyampaian narasi. Akan tetapi, batas antartokoh tampak sangat tipis diperankan oleh Ismaya Priska Kumala. Ritme bicara sering meloncat dari cepat ke lambat tanpa pola yang terbangun. Artikulasi suara pun tidak berkembang untuk membedakan posisi tokoh, sehingga suara kehilangan rujukan personal.

Diam menjadi strategi dramatik yang muncul berulang kali. Dalam beberapa momen, strategi ini berhasil meninggalkan kesan, seperti ketika aktor berhenti sejenak seolah menahan sesuatu yang berat. Dari gerakan jari hingga ketukan kecil di lantai, diam bekerja sebagai jeda untuk menyaksikan pergolakan batin Seruni. Namun, jeda terlalu panjang untuk persiapan emosi atau perubahan energi tubuh, menjadikan diam terlepas dari tensi dramatik. Membuat penonton kehilangan arah dalam menafsirkan maksud.

Gestur duduk berulang kali menjadi penanda perpindahan karakter. Duduk sebagai penanda hierarki tubuh dalam budaya Jawa. Ketika aktor bertimpuh di lantai, tubuh merendah sebagai sosok ibu, diri penuh wejangan, meski tetap berada dalam kerangka kepatuhan. Sebaliknya, saat Romo hadir menggunakan belangkon, ia duduk di kursi dengan tubuh tegak dan tatapan menurun, menegaskan posisi otoritatif. Sayangnya, aspek gestural ini melemah ketika karakter lain hadir dalam tubuh yang sama, terutama pada saat aktor mengenakan kebaya dan gulungan rambut. Penanda menjadi kabur (apakah Ibu atau Seruni). Walhasil batas antarkarakter lagi-lagi buram.

Selain itu, pola perpindahan tubuh aktor terkadang membuat punggungnya terlalu lama menghadap penonton. Akses terhadap ekspresi wajah terhalagi. Padahal monolog ini bertumpu pada intensitas emosional mimik dan suara aktor.

Atmosfer pertunjukan didominasi cahaya biru. Tone berkesan muram, dingin, dan berjarak. Suasana yang hadir dekat dengan tekanan patriarki. Namun, ketika warna merah masuk, intensitas cahayanya setengah-setengah. Alih-alih menjadi lonjakan dramatik, merah tampil sebagai variasi visual yang sering terlambat.

Musik pula hanya hadir sebagai bagian dari lakon, misalnya saat Seruni memutar gending dari gawai atau saat ia bernyanyi Yen Ing Tawang Ono Lintang. Tata musik tidak berfungsi untuk mendukung suasana dari luar (non-diegetik), tetapi muncul sebagai sesuatu yang langsung oleh aktornya. Bisa jadi, ketiadaan musik eksternal ini menegaskan kesendirian batin tokoh, walaupun orkestrasi suasana hambar.

Penataan ruang sejak awal memperlihatkan intensi membangun suasana transit melalui susunan kursi layaknya peron kereta. Seiring pergantian adegan dan babak, ruang tersebut tidak berkembang menjadi ruang dramatik. Tidak ada perubahan tata letak maupun kualitas cahaya yang menandai transformasi situasi.

Seruni memasuki panggung dengan coat coklat selutut dan koper. Dua properti yang menandai mobilitas. Pemilihan coat yang merujuk pada bulan November menunjukkan kepekaan sutradara Doni Kus Indarto, S.Sn., terhadap detail kultural. November sebagai musim hujan, bulan ketika orang sering pulang atau menunda pulang.

Sayangnya, benda seperti tumbler masuk ke panggung tanpa fungsi signifikan. Meja yang ditempatkan di sudut kanan belakang juga tidak termanfaatkan. Padahal meja itu adalah penanda penting babak akhir naskah. Tentang kepulangan ke rumah Ketika adegan bergeser ke area tersebut, sorotan lampu tidak mampu mengartikulasikan peristiwa itu sebab meja di luar jangkauan cahaya. Alih-alih menjadi ruang simbolik atau lapisan memori, adegan itu hanya sekadar lewat.

Secara dramaturgi, monolog ini lebih banyak mengandalkan tubuh sebagai satu-satunya ruang ekspresi, sehingga perubahan suasana bergantung hampir sepenuhnya pada dialog dan intensitas suara. Tubuh aktor pun bekerja terlalu keras untuk menanggung seluruh pergeseran narasi.

Pada akhirnya, keaktoran menjadi metafora rasa gudeg yang dominan manis. Monolog menghadirkan nuansa dramatik relatif datar. Begitu kiranya pengalaman ketika menontonya. Namun, di luar itu, hubungan aktor dan penonton justru membuka ruang pertemuan yang hangat. Pelibatan penonton dalam ruang adegan menciptakan kedekatan yang tak bisa dicapai hanya dengan permainan dramatik.

Pada akhirnya, keaktoran dalam pertunjukan Gudeg Nanik menjadi metafora rasa gudeg yang dominan manis. Nuansa dramatiknya cenderung datar dan tidak menampilkan puncak emosi yang tajam. Pengalaman menontonnya pun terasa mengalir dalam satu rasa yang relatif konstan. Namun, di luar itu, hubungan antara aktor dan penonton justru membuka ruang pertemuan yang hangat. Pelibatan penonton menciptakan kedekatan yang tak dapat dicapai hanya melalui permainan dramatik berjarak. Ada saat-saat ketika penonton tidak lagi berdiri sebagai saksi, melainkan turut menjadi bagian dari peristiwa. Mungkin di situlah niatnya berada.

Editor: Kamsah Hasan