Baru-baru ini, humas kampus Identitas Unhas merilis hasil riset yang berjudul “Kurang Gairah Masuk Ormawa”. Fakta yang dibeberkan sebenarnya tidak begitu mengejutkan, yakni mahasiswa kini lebih memilih magang ketimbang berorganisasi. Namun, bangunan kesimpulan riset tersebut, menurut saya, perlu dipermasalahkan sebab terlalu terburu-buru menyimpulkan bahwa Ormawa mesti merias (merelevankan) diri sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja agar tidak sepi peminat.

Menurut saya, hasil analisis tersebut kurang komprehensif sehingga solusi yang ditawarkan terlalu dangkal. Padahal, menurut saya, riset ini berpotensi membuka cakrawala diskursus baru apabila digarap dengan lebih tertib. Dalam meriset Ormawa, kita semestinya membahas kompleksitas struktural yang melingkupinya. Namun, dengan segala sumber daya yang dimiliki, tim periset Identitas Unhas lebih memilih melihat persoalan Ormawa hanya dari permukaan kemudian plek-ketiplek mencoba merumuskan solusi.

Titik tolak untuk membicarakan Ormawa, menurut saya, selalu pada aspek ekonomi-politik yang mengharuskan negara mengurangi subsidi untuk pendidikan tinggi. Sebab, dalam konteks inilah kampus dipaksa untuk bertahan dan beradaptasi melalui berpaket-paket kebijakan yang tunduk di bawah logika industri. Di tengah gelombang korporatisasi kampus inilah nasib Ormawa mesti didudukkan dan dibicarakan kembali.

Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.

Donasi melalui: bit.ly/donasibollo

Dalam konteks Unhas, Ormawa telah lama ditundukkan ke dalam logika corporate university melalui penerapan Peraturan Rektor tentang Ormawa (PR-Ormawa) secara sepihak sejak 2018. Ironisnya, dokumen yang sama justru dikutip oleh tim periset (lihat paragraf kedua tulisan tersebut) untuk mendefinisikan tujuan Ormawa, lalu dijadikan dasar untuk memproblematisir ketidakmampuan Ormawa beradaptasi dengan narasi yang dipaksakan tersebut. Di titik ini tampak jelas bahwa tim periset mengkritik sebuah gejala dengan menggunakan logika yang sejak awal memproduksi gejala itu sendiri. Karena bertumpu pada penalaran yang melingkar, bangunan argumen riset tersebut menjadi tidak valid.

Untuk itu, tulisan ini hadir guna mengajak kita semua meninjau ulang pertanyaan, apakah Ormawa menjadi sepi peminat betul-betul semata karena sudah kehilangan relevansi?

Tidak perlu mengglorifikasi magang

Sebagai pembuka, mari bicara tentang magang. Saya rasa, tim periset terlalu jauh mengglorifikasi magang. Padahal, kenyataan telanjangnya adalah magang merupakan bentuk eksploitasi tenaga kerja terselubung yang dilembagakan oleh negara. Jika negara benar-benar peduli pada pengembangan diri mahasiswa, negara semestinya memperkuat subsidi pendidikan supaya mahasiswa dan/atau orang tuanya tidak perlu dipusingkan dengan biaya kuliah. Dengan subsidi pendidikan yang layak, mahasiswa tidak perlu sibuk mencari dan menerima penghasilan sampingan. Tetapi, negara memilih mencuci tangan dan membiarkan mahasiswa memikul sendiri beban pendidikannya. Inilah yang dalam istilah neoliberalisme disebut privatisasi tanggung jawab publik, yakni pelimpahan tanggung jawab dari negara kepada korporasi, dan pada akhirnya korporasi kepada individu.

Mengapa perlu membahas realitas privatisasi tanggung jawab publik? Karena hal ini yang paling sering terjadi dan dinormalisasi dalam praktik magang. Misalnya, segala kelengkapan kerja (laptop, smartphone, tablet, pakaian batik dan/atau hitam-putih, bahkan printilan-printilan kecil seperti notebook dan earphone untuk rapat) kerap kali mesti disiapkan sendiri. Kuota internet untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibawa pulang mesti dibayar sendiri.

Ketika wifi kos melambat, ongkos bekerja dari kafe demi mengejar deadline kembali keluar dari kantong pribadi. Biaya transportasi harian sering kali ditanggung sendiri. Banyak mahasiswa bahkan terpaksa menambah beban hidup dengan cara mencari kos dekat kantor agar tidak terlambat. Belum lagi biaya makan dan kopi untuk menjaga produktivitas ketika lembur. Dan masih banyak lagi ongkos produksi yang dialihkan secara samar ke dalam dompet para pemagang-mahasiswa.

Lantas bagaimana dengan kompensasi yang ditawarkan? Sebagai pekerjaan informal, UMR merupakan sebuah kemewahan bagi para pemagang-mahasiswa. Umumnya, para pemagang-mahasiswa ini diupah oleh negara (melalui kementerian yang mengurusi pendidikan) di bawah UMR, dengan besaran sekitar 1,2 hingga 2,8 juta rupiah per bulan. Setara 40 ribu sampai 90 ribu rupiah per hari. Ternyata, penghasilan harian yang didapatkan mahasiswa magang lebih kecil apabila dibandingkan dengan pendapatan harian rata-rata juru parkir di Makassar.

Dan akan semakin kecil lagi jika pembandingnya adalah pendapatan juru parkir liar di Trans Studio Mall Makassar pada hari-hari ketika ada event musik. Bahkan, terdapat beberapa kasus di mana pemagang-mahasiswa dibayar dengan pengalaman kerja semata (kasarnya tenaga kerja gratis — lebih kasarnya lagi, perbudakan).

Jadi, magang yang dituliskan dalam paragraf kelima riset tersebut sebagai aktivitas yang profitable itu ternyata masih kalah saing dibanding kerjaan sebagai juru parkir liar. Padahal, sifatnya sama-sama informal dan tanpa kepastian jenjang karir. Tapi tunggu. Tukang parkir tidak perlu diteror deadline. Tidak perlu begadang untuk menyelesaikan laporan. Tidak perlu menghadiri rapat Zoom jam 9 malam. Tidak perlu dealing dengan mentor yang tidak tahu jam kerja dan mengirim pesan di hari Minggu pukul 11 malam dengan ekspektasi balasan segera. Tidak perlu begadang menyicil laporan magang yang menumpuk karena besok jam 8 pagi ada kerjaan baru yang mesti diselesaikan. Tidak perlu performance review yang menuntut setiap aspek kehidupan mereka menghasilkan nilai bagi korporasi. Walau mesti berpanas-hujanan, tukang parkir selesai kerja, pulang, istirahat. Waktu kerja tidak perlu bercampur dengan waktu privat. Tidak seperti para pemagang-mahasiswa dengan waktu kerja “fleksibel” mereka. Magang Profitable? But at what cost?

Lebih lanjut lagi, bagaimana dengan jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan? Sama sekali tidak ada. Tidak ada asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja bagi para pemagang. Persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan yang menimpa para pemagang-mahasiswa tidak bisa diselesaikan secara formal karena status hukum mereka yang ambivalen. Semua terjadi di zona abu-abu yang tidak ada jaring pengamannya. Dalam situasi ini mahasiswa magang tidak bisa bersandar kemana-mana sebab secara hukum mereka tidak dianggap sebagai pekerja.

Tidak ada UU Ketenagakerjaan yang melindungi mereka. Mau melapor ke helpdesk program magang? Silakan coba. Tapi apa yang bisa dilakukan tanpa payung hukum yang jelas? Helpdesk bukan lembaga penegak hukum. Mereka bukan pengadilan hubungan industrial. Atau mungkin, dan ini yang lebih sering terjadi, helpdesk tidak merespons sama sekali. Miris sekali para pemagang-mahasiswa ini. Mereka menghasilkan nilai ekonomi riil untuk perusahaan, tapi tidak dianggap berkontribusi secara resmi. Mereka menguras waktu, tenaga, dan kesehatan mental mereka, tapi tidak punya akses ke mekanisme perlindungan yang paling mendasar sekalipun.

Namun, perlu dicatat bahwa situasi magang yang saya paparkan tentu tidak akan sama dengan yang dialami oleh setiap pemagang-mahasiswa. Ada juga kok mahasiswa yang menjalani magang dengan mentor yang relatif suportif, beban kerja normal (atau mungkin dinormalisasi), bahkan kompensasi yang “terasa” cukup (atau dicukup-cukupkan). Namun, keberadaan pengalaman-pengalaman partikular semacam itu tidak serta-merta membatalkan kritik saya terhadap magang sebagai sebuah skema kerja yang eksploitatif bagi mahasiswa.

Persoalannya bukan terletak pada variasi pengalaman individual, melainkan pada posisi struktural mahasiswa dalam relasi kerja yang ambivalen dan timpang. Bahkan bagi mahasiswa yang secara ekonomi sudah relatif mapan, yang tidak keberatan membayar untuk bekerja (bukan bekerja untuk dibayar), magang tetap menempatkan mereka dalam posisi pekerja rentan.

Dari sini kita seharusnya berpikir, jika mahasiswa yang memiliki privilege saja tetap berada dalam posisi rentan, lalu bagaimana dengan mereka yang sedari awal telah berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang lemah? Bagaimana dengan mereka yang magang bukan sekadar untuk menambah baris di CV melainkan untuk bertahan hidup? Oleh karena itu, dalam magang tidak ada posisi yang benar-benar mapan. Yang ada hanyalah rentan atau direntankan (precariousness). Jadi, masih mau mengglorifikasi magang?

Mendudukkan kembali imajinasi tentang Ormawa

Inikah “realita dan dinamika masyarakat sesungguhnya” yang dibicarakan oleh narasumber riset pada paragraf keenam? Inikah realita yang mesti kita normalisasi? Saya menolak. Lantas, apa yang dapat dilakukan Ormawa dalam menyambut realitas seperti ini? Biar adil, saya tidak akan ikut-ikutan mengglorifikasi Ormawa. Kita semua sedikit-banyak sudah tahu akar historis kehadiran Ormawa dan seluruh kekurangannya. Kita semua juga sudah tahu bagaimana Ormawa belakangan ini makin banyak yang kebingungan tak tahu mau kemana.

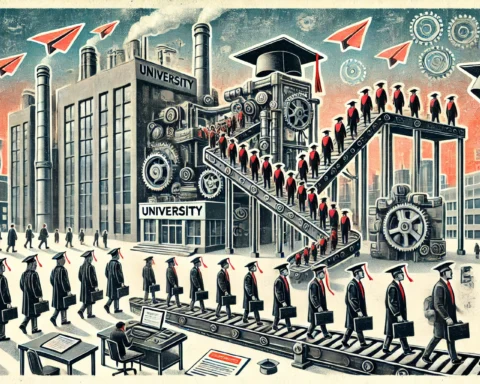

Lebih jauh lagi, saya tidak akan mengajak pembaca berandai-andai untuk menolak menjadi pekerja. Cepat atau lambat, semuanya akan berakhir sebagai another brick on the wall. Akan tetapi, melangkah masuk ke dalam sistem yang memuakkan ini bukanlah pilihan melainkan keharusan. Pilihan yang kita miliki adalah melangkah dengan mata terbuka, kepala tegak, dan tangan terkepal. Atau terjun bebas sebagai roda gila yang berputar patuh, tidak pernah bertanya mengapa sistem ini harus begini, dan tanpa imajinasi tentang dunia yang tidak mesti seperti ini.

Saya merasa, hasil analisis yang gagal dicapai dalam riset Identitas Unhas adalah bahwa minat mahasiswa terhadap Ormawa yang menurun mungkin bukan karena Ormawa sudah tidak relevan, tetapi karena fungsi sejati Ormawa sebagai ruang otonom mahasiswa untuk mengorganisir diri telah dilucuti sedemikian rupa oleh kebijakan kampus yang terseret arus neoliberalisasi pendidikan.

Maka, tugas mahasiswa yang mencari kebermaknaan Ormawa di tengah gelombang neoliberalisasi pendidikan bukanlah dengan mendandani Ormawa sesuai dengan gairah korporasi, tetapi dengan berupaya untuk mengembalikan fungsi-fungsi sejati Ormawa sebagai organisasi yang strategis dan politis.

Oleh karena itu, saya mendorong agar alih-alih menyempitkan imajinasi tentang Ormawa, mahasiswa mesti tegas melihat Ormawa bukan sebagai sekadar pelengkap kurikulum atau lembaga pengembangan karier, tetapi sebagai instrumen yang menguatkan bargaining power mahasiswa, khususnya di hadapan realitas magang. Konsekuensi logisnya, Ormawa tidak boleh tunduk kepada logika industri dan kebutuhan korporasi. Ormawa justru mesti menjadi alat politik yang menguatkan posisi tawar mahasiswa ketika berhadapan dengan tempat magangnya.

Boro-boro mencontoh gerakan para pelajar dan mahasiswa yang meletuskan Revolusi Pinguin di Santiago, yang berhasil membuat pemerintah Chile berpikir dua kali untuk meneruskan privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Saya rasa terlalu jauh. Cukup bayangkan jika Ormawa berhasil mengorganisir mahasiswa magang untuk sekadar menuntut kondisi kerja yang layak dan sesuai dengan Hubungan Standar Industri.

Bayangkan jika ketua-ketua BEM, senat, himpunan, atau apapun sebutannya itu menjadi mediator antara mahasiswa dengan tempat magang ketika terjadi persengketaan hubungan kerja. Bayangkan jika departemen kajian strategis dan advokasi membangun database perusahaan eksploitatif dan departemen humas mempublikasikannya agar mahasiswa lain tidak terjebak di tempat yang sama. Inilah ruang kosong yang semestinya diintervensi oleh organisasi mahasiswa. Bukannya malah latah untuk ”menyesuaikan diri” atau membebek pada hasil kesimpulan riset yang dangkal.

Dengan demikian, magang dan Ormawa bukanlah dua poros yang patut dipertentangkan sebagaimana diilustrasikan dalam hasil riset Identitas Unhas. Magang memang membuka pintu ke dunia kerja. Tetapi, dalam sistem yang hidup dari imperatif eksploitasi dan akumulasi, pintu itu kerap hanya menceburkan mahasiswa untuk menormalisasi situasi kerja yang jauh dari kata layak. Di sinilah peran Ormawa menjadi mutlak sebagai alat pembentukan kesadaran politik dan kekuatan kolektif. Sebab perentanan ini bekerja secara struktural, maka perlawanan yang memungkinkan hanyalah yang bersifat kolektif, terorganisir, dan politis.

Editor: Kamsah Hasan