Krisis tanah di Indonesia bukan kecelakaan sejarah. Ia merupakan hasil dari pilihan politik yang terus direproduksi. Di Sulawesi Selatan, konflik agraria tidak muncul tiba-tiba, tetapi lahir dari satu pola yang terus berulang: negara memberi izin, modal masuk, dan rakyat disingkirkan. Hukum kemudian dipanggil untuk memberi cap “sah” pada kekerasan itu.

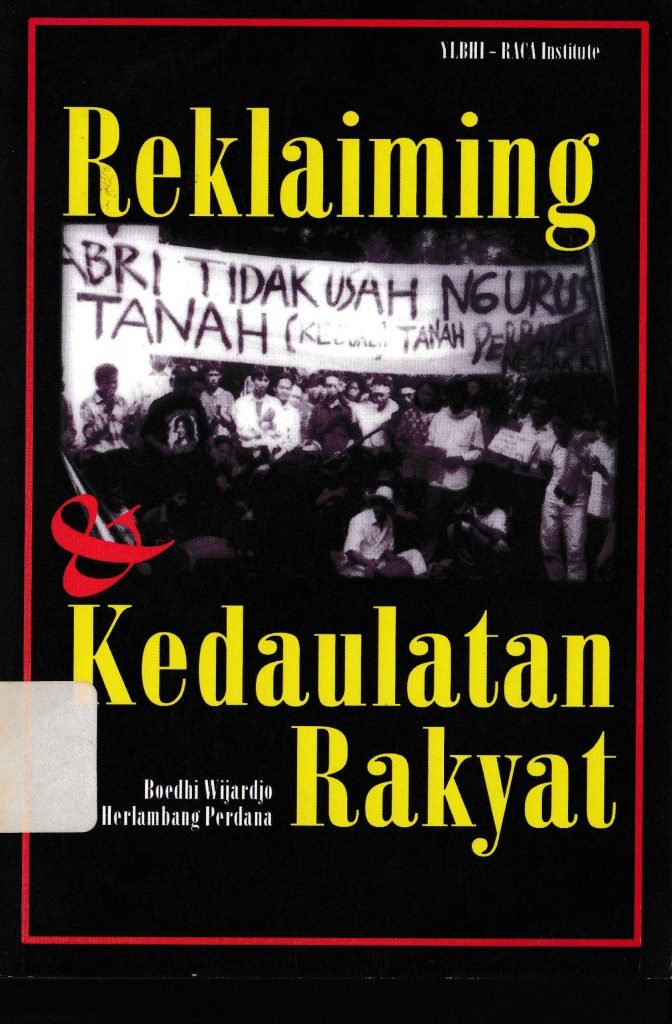

Kegelisahan atas pola inilah yang mendorong saya membaca ulang buku-buku lama yang sesungguhnya sedang berbicara tentang hari-hari ini. Salah satunya adalah Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat (2001), karya Boedhi Wijardjo dan Herlambang Perdana bersama jaringan YLBHI-LBH. Buku ini terasa seperti baru ditulis, bukan karena ia visioner, melainkan karena negara memang tidak pernah benar-benar berubah.

Buku ini memang tidak tipis. Ia terdiri dari lima bab yang membahas konflik agraria dari teori hingga praktik. Dari konflik dan kekerasan, dialektika reklaiming, hingga tahapan dan kendalanya. Membacanya membuat saya tidak sekadar memahami konsep, tetapi juga merefleksi ulang apa yang selama ini saya lakukan sebagai pendamping di LBH Makassar.

Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.

Donasi melalui: bit.ly/donasibollo

Meski terbit pada 2001, buku ini tetap relevan dibaca hari ini. Bukan karena seluruh kerangkanya masih utuh, melainkan karena sebagian persoalan yang dikritiknya tak pernah benar-benar diselesaikan negara. Relevansi itu bahkan ditegaskan sejak pengantar, ketika YLBHI secara lugas menyebut dua kegagalan utama Orde Baru. Gagal membangun sistem hukum yang adil, dan gagal memperbaiki hidup petani serta masyarakat adat.

Pernyataan itu menjadi fondasi moral sekaligus politik buku ini. Rezim Orde Baru ditunjukkan sebagai pelopor terbentuknya sistem kekerasan yang dilegalkan negara demi mencapai tujuan pembangunan. Sistem itu tidak runtuh bersama kejatuhan Soeharto, melainkan terus dirawat melalui berbagai kebijakan dan aturan hingga hari ini.

Dalam pengantarnya, buku ini juga menyinggung gagasan UU Perlindungan Petani sebagai salah satu imajinasi paling progresif pascareformasi. Namun imajinasi itu perlahan menghilang dari perdebatan publik. Alih-alih menjadi jalan keluar dari kesengsaraan rakyat, ia tenggelam oleh perdebatan lama tentang subjek revolusi: petani atau buruh. Sementara negara melanjutkan politik pengabaian dengan wajah yang lebih rapi.

Dari konteks inilah, bab awal buku ini dibangun, dengan membahas konflik, kekerasan, dan perubahan sosial. Jatuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998 dibaca bukan sekedar sebagai peristiwa politik, tetapi sebagai titik di mana gerakan reklaiming muncul sebagai ekspresi politik rakyat yang selama bertahun-tahun hidup dalam represi negara. Konflik, dalam kerangka ini tidak diposisikan sebagai anomali, melainkan sebagai konsekuensi logis dari ketimpangan struktural yang dibiarkan berlangsung lama. Pengalaman di Sulawesi Selatan memperlihatkan hal itu dengan sangat nyata. Hampir setiap pengakuan atas tanah selalu lahir dari perlawanan. Tanpa konflik, negara nyaris tidak pernah hadir. Ia baru “datang” ketika ada resistensi yang tidak lagi bisa diabaikan.

Konflik Pendorong Gerakan Sosial

Cara pandang ini kemudian mempertemukan saya dengan pemikiran Robert H. Lauer yang melihat konflik sebagai mekanisme pendorong gerakan sosial. Namun bagi saya, gagasan itu menjadi hidup bukan karena definisinya, melainkan karena ia menemukan bentuk konkret di lapangan. Konflik bekerja menembus lapisan realitas sosial, dari rumah tangga, komunitas, hingga relasi warga dengan negara. Dalam konteks ini, konflik bukan hanya teori tentang perubahan, tetapi pengalaman sehari-hari yang membentuk arah gerakan sosial.

Hal yang sama terjadi ketika buku ini membahas kekerasan. Gerakan reklaiming tidak dipahami sebagai tindakan kekerasan, melainkan sebagai upaya mempertahankan eksistensi. Bahkan ketika ia berujung pada benturan fisik, kekerasan tersebut ditempatkan sebagai bentuk pembelaan diri. Pemikiran Charles Tilly, Louse Tilly, hingga Richard Tilly tentang kekerasan yang dapat dibenarkan dalam situasi tertentu membantu memberi kerangka, tetapi pengalaman di lapangan menunjukan bahwa batas antara kekerasan dan pembelaan diri tidak pernah sesederhana teori. Di banyak kasus, rakyat tidak memilih kekerasan, merekalah yang lebih dulu dihadapkan pada kekerasan struktural yang membuat perlawanan menjadi satu-satunya cara untuk tetap diakui sebagai manusia.

Pengalaman lapangan memperlihatkan bahwa negara memonopoli definisi kekerasan. Aparat boleh memukul, menembak, atau menggusur atas nama hukum, sementara perlawanan rakyat dicap anarkis. Persoalannya bukan lagi apakah kekerasan dibenarkan, melainkan siapa yang berhak menentukan mana yang sah dan mana yang kriminal.

Martin Luther King Jr pernah mengingatkan bahwa pilihan umat manusia bukan lagi antara kekerasan dan non-kekerasan, melainkan antara non-kekerasan dan kemusnahan. Dalam konteks konflik agraria, peringatan itu terasa ironis. Ketika rakyat memilih bertahan hidup, negara justru menempatkannya sebagai ancaman.

Dalam setiap praktik reklaiming, negara tidak datang sebagai penengah. Ia datang sebagai pihak yang sejak awal sudah memilih: melindungi investasi, lalu menertibkan rakyat atas nama hukum.

Reklaiming muncul sebagai antitesis dari tesis besar negara tentang redistribusi tanah atau land reform yang digagalkan secara sistematis oleh rezim otoriter Orde Baru. Ketika program resmi itu runtuh, pertanyaan mendasarnya bukan lagi mengapa rakyat merebut kembali tanah, melainkan apa yang lahir setelah kegagalan tersebut, dan bagaimana negara meresponsnya hari ini?

Pertanyaan itu dapat dilacak melalui tiga hal. Pertama, bagaimana kekuasaan merespons praktik reklaiming yang terus berlangsung hingga kini. Apakah sebagai persoalan keadilan, atau sekadar gangguan keamanan. Kedua, bagaimana pelaku reklaiming memaknai tanah, sumber daya alam, dan alat produksi yang mereka kuasai, pelihara, dan kelola, bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai basis hidup. Ketiga, bagaimana opini publik menilai reklaiming: sebagai kriminalitas, atau sebagai upaya merebut kembali hak yang dirampas.

Pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya bukan hal baru dalam sejarah perjuangan agraria Indonesia. Ia telah lama hadir, bahkan sebelum rezim Orde Baru membekukannya. Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 1960, Soekarno dengan terang menyebut land reform sebagai fondasi revolusi.

“Revolusi Indonesia tanpa land reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi,” kata Soekarno. Pernyataan itu bukan sekadar arsip sejarah, melainkan pengingat bahwa pembebasan hak atas tanah petani sejak awal diletakkan sebagai soal politik yang mendasar, bukan kebijakan pinggiran.

Land Reform memang merupakan gerakan progresif revolusioner yang lahir dari kebijakan Orde Lama. Saking pentingnya bagi revolusi, hal ini tertuang dalam Konsideran Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961. Silahkan dicek kalau tertarik menjadikan buku ini sebagai kawan minum kopi.

Cita-cita yang besar tadi belum sempat direalisasikan karena kudeta 1965 yang kemudian Soeharto mendefinisikan keadilan sosial bukan melalui land reform melainkan Program Revolusi Hijau. Politik pembagian tanah Soeharto atas nama pembangunan menjadi slogan sepanjang masa yang masih hidup hingga hari ini. Tetapi pertanyaan, dari manakah sebenarnya istilah “pembangunan” itu muncul? Sejak kapan Soeharto mulai menggunakan dan memperkenalkan istilah pembangunan itu yang kemudian masih dijadikan jargon pemerintah hari-hari ini dalam melancarkan program-program atas nama kesejahteraan rakyat?

Dalam buku ini menjelaskan kalau kata “pembangunan” pertama kali disebutkan dan digaungkan oleh Herry S. Truman, Presiden ke-33 Amerika Serikat yang menjabat pada tahun 1945-1953, dikenal sebagai sosok yang mengubah arah sejarah dunia modern melalui sebuah pidatonya pada tahun 1940-an. Menyebar ke seluruh dunia sebagai sebuah terobosan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Namun bagi negara-negara miskin, ini adalah mimpi buruk. Kata “pembangunan” itu kemudian dijadikan pegangan negara-negara adidaya untuk menguasai negara-negara “berkembang” seperti Indonesia.

Gambaran itu terasa sangat dekat jika ditarik ke konteks lokal tempat saya berpijak. Kritik buku ini terhadap narasi pembangunan menjadi sangat relevan di Sulawesi Selatan. Tallo, Takalar, Bantaeng, Soppeng, Luwu, dan lain-lain merupakan potret pembangunan yang dijalankan seolah proyek teknis, padahal itu adalah keputusan politik. Mulai dari perkebunan skala besar, pelabuhan yang masuk sebagai proyek strategi nasional, perhutanan, sampai pertambangan dan hirilisasi. Semuanya adalah pilihan yang tidak pernah benar-benar netral, karena selalu membawa konsekuensi sosial, ekologis, dan kultural bagi rakyat yang hidup di sekitarnya.

Di atas kertas, pembangunan dipromosikan sebagai jalan menuju kesejahteran. Namun di lapangan, ia kerap hadir sebagai proses penggusuran yang halus, memindahkan ruang hidup, mereduksi akses warga terhadap tanah dan laut, serta mengubah relasi masyarakat dengan alamnya sendiri. Lalu, yang terdampak bukan hanya ekonomi warga, tetapi juga cara mereka bertahan hidup, pengetahuan lokal yang diwariskan turun temurun, hingga posisi tawar mereka di hadapan negara dan korporasi.

Di titik inilah, saya merasa kritik dalam buku ini menjadi penting. Bahwa pembangunan tidak bisa terus didefinisikan sebagai kemajuan semata, tanpa kesadaran soal siapa yang diuntungkan dan siapa yang harus menanggung biayanya. Pengalaman di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pembangunan sering kali lebih setia pada logika investiasi dibanding keadilan sosial. Lalu ketika suara warga dipinggirkan, pembangunan berubah dari janji menjadi luka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Seperti dikritik Arturo Escobar dan Wolfgang Sach, pembangunan bekerja sebagai rezim pengetahuan yang menormalisasikan perampasan. Di lapangan, pembangunan hadir dalam bentuk pertambangan, perkebunan skala besar, dan infrastruktur yang mengklaim kepentingan umum, tetapi mengorbankan warga yang dianggap tidak produktif secara ekonomi. Di titik inilah pembangunan berubah wajah: dari janji kesejahteraan menjadi alat legitimasi eksploitasi, dari mimpi kemajuan menjadi mekanisme pengendalian, di mana kemiskinan tidak diselesaikan, tetapi terus direproduksi agar proyek “pembangunan” tak pernah benar-benar berakhir.

Lalu, bagian paling kuat buku ini adalah Tahapan Reklaiming, Pra Reklaiming, Pelaksanaan Reklaiming, serta Pasca-Reklaiming. Di titik ini, saya justru melihat kelemahan praktik gerakan hari ini. Pengorganisasian sering direduksi menjadi kehadiran fisik di kampung, seolah kedekatan geografis otomatis berarti kekuatan politik. Ketika tahapan ini diabaikan, yang terjadi bukan kemenangan, melainkan konflik berkepanjangan yang akhirnya ditanggung oleh rakyat itu sendiri.

Saya pernah mendengar cerita dari pengalaman sebuah komunitas tani yang berhasil merebut kembali lahan yang puluhan tahun mereka garap. Aksi itu tampak seperti kemenangan. Spanduk terbentang, patok dipasang ulang, dan aparat mundur sementara. Tetapi kemenangan itu tidak pernah benar-benar disiapkan. Tidak ada pemetaan konflik internal, tidak ada kesepakatan bersama soal pengelolaan pasca-reklaiming, dan tidak ada perlindungan hukum yang disusun sejak awal. Yang ada hanyalah euforia dan keyakinan bahwa keberanian sudah cukup.

Beberapa bulan setelahnya, harga dibayar oleh rakyat sendiri. Satu per satu warga dipanggil polisi dengan tuduhan lama yang dihidupkan kembali. Beberapa diintimidasi agar menarik dukungan. Yang paling menyakitkan bukan kriminalisasi itu sendiri, melainkan ketika komunitas mulai saling curiga. Ada yang dituduh “bermain mata”, ada yang memilih menjauh demi keselamatan keluarga. Tanah yang sempat direbut kembali akhirnya dikelola segelintir orang, sementara sebagian lain kembali menjadi buruh di atas tanah yang pernah mereka perjuangkan.

Kegagalan Reklaiming

Di titik itu saya sadar, kegagalan reklaiming seringkali bukan karena rakyat kalah, tetapi karena gerakan berhenti terlalu cepat. Negara paham betul bahwa konflik horizontal jauh lebih efektif daripada kekerasan terbuka. Tanpa tahapan pasca-reklaiming yang kuat, kemenangan justru membuka ruang baru bagi perpecahan. Buku ini benar ketika menekankan bahwa reklaming bukan peristiwa heroik, melainkan proses politik panjang. Tanpa kesabaran membangun kesadaran, struktur, dan perlindungan, reklaming berubah dari alat pembebasan menjadi sumber luka baru.

Membaca bagian ini membuat saya tidak hanya melihat ke belakang, tetapi juga bercermin pada praktik gerakan hari ini. Bab ini menjelaskan secara rinci dan teknis bagaimana tahapan reklaiming “seharusnya” dilakukan. Mungkin beberapa hal sudah pernah dilakukan. Sementara beberapa hal lain seringkali luput. Untuk itu membaca kembali buku ini adalah upaya me-refresh dan menyusun ulang puzle-puzle advokasi di akar rumput. Strategi tidak boleh diwariskan sebagai dogma, sementara negara dan modal terus memperbaharui cara menundukkan rakyat.

Saya pikir, buku ini bisa jadi teman di tumpukan buku kiri mahasiswa yang berdampingan dengan buku Marx, Pram, dan Tan Malaka, lemari kaca teman-teman pendamping, bahkan bisa jadi buku saku teman-teman petani di posko-posko perjuangan.

Lalu pada Bab V membahas terkait Kendala Reklaiming. Bahwa persoalan internal gerakan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berkelindan dengan tekanan eksternal negara dan pasar. Kelelahan, konflik kepemimpinan, hingga pecahnya solidaritas sering kali merupakan hasil dari situasi yang sengaja diciptakan agar perlawanan melemah dari dalam.

Pada dasarnya bab terakhir ini memberikan gambaran soal dua hal. Pertama adalah kendala internal dan yang kedua adalah kendala eksternal. Internal tentu saja dari dalam organisasi tani itu sendiri bersama kawanannya. Sementara eksternal adalah bagaimana sistem ekonomi politik negara pada saat itu berlangsung. Pada akhirnya semua tentang istilah reklaiming. Merebut definisi reklaiming adalah yang penting, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana reklaiming bukan hanya sebuah hasil tetapi sebuah proses panjang dari bagaimana petani menemukan jalannya sendiri dalam mendefinisikan ulang haknya sebagai warga negara.

Membaca ulang buku ini menegaskan satu kenyataan yang tidak nyaman: yang perlu direklaiming hari ini bukan hanya tanah, melainkan keberanian politik untuk menyebut negara sebagai bagian dari masalah. Bukan sekadar wasit yang lalai. Selama negara terus bersembunyi di balik bahasa hukum dan pembangunan, reklaiming akan selalu diperlakukan sebagai gangguan, bukan sebagai koreksi atas ketimpangan struktural. Tanpa keberanian itu, setiap aksi reklaiming hanya akan menjadi episode singkat dalam sejarah panjang perampasan yang tak pernah benar-benar ditutup.

Pada akhirnya, advokasi bukan semata kerja teknis atau strategi hukum, melainkan proses belajar mengolah rasa,memahami bagaimana kehidupan dijalani, dirampas, dan diperjuangkan. Membaca buku ini seperti menyalakan mesin waktu. Bukan untuk bernostalgia, tetapi untuk menyadari bahwa pertaruhan hidup petani hari ini adalah cermin dari kegagalan politik yang terus diwariskan.

Dan selama akar kegagalan itu tidak disentuh, tanah akan terus diperebutkan, sementara keadilan tetap ditangguhkan.

Editor: Kamsah Hasan