Bollo.id — Makassar tidak cukup dipahami hanya sebagai entitas fisik, letak geografis, atau batas administratif. Kota yang saya tinggali selama 12 tahun ini—awalnya untuk melanjutkan pendidikan, hingga akhirnya menetap selama bertahun-tahun, sampai tulisan ini saya ketik—dan bagi sebagian orang bahkan lebih lama, mungkin seumur hidupnya, sejak lahir, tumbuh, dan hidup di kota berprefiks ‘M’ ini, atau sejak kota ini masih disebut Ujungpandang (yang dalam bahasa Bugis dikenal sebagai Juppandang), sebelum akhirnya kembali berganti nama menjadi Makassar—perlu dibaca sebagai wacana yang cair, majemuk, dan senantiasa bergerak. Kota bukan hanya tentang gedung, mal, kampusmu, jalan, trotoar (yang sedikit), ingatan, mantanmu, pacarmu, sepupumu, makanan enak, atau sistem pemerintahannya, melainkan sebuah medan simbolik tempat kuasa, sejarah, dan identitas saling bertarung untuk mempertanyakan; ‘siapa kita?’ dan ‘untuk siapa kota ini sebenarnya?’

Harga segelas kopi mu dapat mendukung jurnalisme independen!

Bollo.id adalah media independen dan tidak dikuasai oleh investor. Sumber keuangan kami tidak berasal dari industri ekstraktif atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan industri tersebut. Dukung kami dengan berdonasi, agar bollo.id terus bekerja demi kepentingan publik.

Donasi melalui: bit.ly/donasibollo

Dalam cairnya wacana kota, Makassar tidak pernah benar-benar utuh sebagai sebuah gagasan tunggal. Ia hadir dalam slogan pariwisata yang menggemaskan—“Makassar, Kota Makan Enak”—dalam proyek-proyek kapital yang mempersempit ruang hidup warga, dalam ingatan yang dibagikan melalui media sosial namun mengaburkan sejarah luka, serta dalam praktik seni yang mencoba merobek kemapanan. Dalam perspektif Henri Lefebvre, kota adalah hasil dari produksi sosial atas ruang yang tidak pernah netral. Ia dibentuk bukan hanya oleh kebutuhan fungsional, tetapi juga oleh struktur kuasa, logika kapital, dan hasrat ideologis. Makassar, seperti banyak kota lainnya di Indonesia, menunjukkan hal itu dengan jelas; reklamasi pesisir Selat Makassar, pencitraan “kota modern” yang menepikan sejarah lokal, serta tata kota yang memperkuat segregasi kelas.

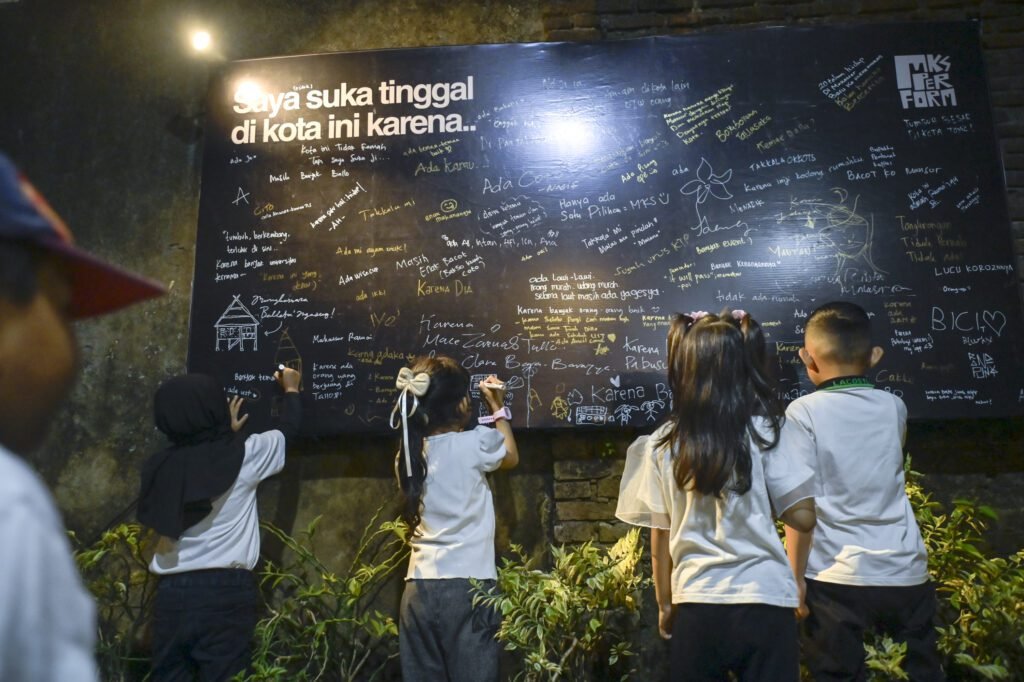

Seni, dalam konteks ini, tidak bisa hanya hadir sebagai hiburan atau kosmetik atas luka kota. Ia harus menjadi bentuk intervensi; ruang untuk resistensi dan pembacaan ulang. Inilah yang menjadikan Makassar Perform bukan sekadar festival seni pertunjukan, tetapi sebuah peristiwa budaya yang berpihak secara kritis. Ia tidak sedang merayakan kota, tetapi membongkarnya. Bukan sekadar menampilkan karya, tapi menginterogasi bagaimana ruang, tubuh, dan sejarah dikonstruksi.

Baca juga: Makassar Perform: Realitas Sosial Politik dan Sejarah yang Tak Tercatat

Lokakarya Kebun Warisan

Pada 26 Juni 2025, pukul 16.00 WITA, hari pertama Makassar Perform dibuka dengan lokakarya bertajuk Berkebun Sejarah oleh Eko Rusdianto—jurnalis, arkeolog dan penulis yang dikenal lewat Tragedi di Halaman Belakang (Buku Mojok, 2020) dan Meneropong Manusia Sulawesi (Akasia, 2021). Tapi Eko tidak datang membawa data sejarah yang kering. Ia datang membawa gugatan dan pertanyaan: tentang bagaimana tanah yang kita tinggali sejak lahir—Sulawesi Selatan—menyimpan jejak kekerasan; tentang bagaimana ingatan dikelola oleh negara dan dilupakan oleh sekolah-sekolah; dan tentang bagaimana makanan yang kita makan hari ini mungkin tumbuh dari tanah yang berdarah.

Di tengah diskusi, Eko melemparkan sebuah pertanyaan yang menabrak logika pembangunan; “Bagaimana kita menjelaskan domestifikasi tanpa pertanian?” Sebuah ironi yang terasa seperti benjolan kecil dalam narasi besar pembangunan kota; kita menata ruang, menata manusia, tapi tidak menata ulang relasi kita dengan tanah.

Pertanyaan itu tidak untuk dijawab. Ia seperti pecahan kecil dari cermin besar yang selama ini kita pakai untuk melihat kemajuan—cermin yang tampak bersih, tapi penuh retakan. Domestifikasi, yang selama ini kita anggap sebagai hasil dari proses panjang relasi manusia dengan alam, tiba-tiba terasa hampa ketika dicabut dari akar agrarisnya. Apa makna keteraturan, kepemilikan, dan ruang yang tertata rapi jika tak pernah ada proses berdamai dengan lumpur, benih, dan kesabaran?

Dalam bayangan kita tentang kota, kita terlalu sering lupa bahwa sebelum tanah menjadi kavling, ia pernah menjadi lahan tanam. Bahwa sebelum tubuh-tubuh duduk rapi di kantor-kantor berpendingin udara, mereka dulu berkeringat bersama lumpur. Dan ketika pertanian dihapus dari narasi pembangunan, yang tersisa hanyalah penjinakan tanpa proses. Ketaatan tanpa asal-usul. Ruang yang tertib tapi tidak akrab dengan sejarahnya sendiri. Lokakarya ini tidak mengajarkan sejarah sebagai hafalan belaka. Para peserta menyentuh tanah, menggali, menanam, dan memikirkan ulang relasi tubuh dengan ruang. Sejarah tidak diajarkan, tetapi dialami.

Dan di tengah praktik itu, Eko menghadirkan kembali satu bab yang sering disingkirkan dari ingatan kolektif: bagaimana gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan bertahan hidup di dalam hutan—bukan hanya karena ideologi, tetapi karena kemampuan mereka mengolah tanah, menanam, memanen, menjadikan hutan sebagai lumbung, bukan sekadar persembunyian. Sejarah, dalam konteks ini, bukan lagi deretan tahun dan nama. Ia adalah medan hidup—medan politik yang berlangsung kini. Ia tumbuh seperti benih yang ditanam: diam, lalu retak, lalu bergerak perlahan dalam tubuh.

Malam harinya, Makassar Perform dibuka secara resmi oleh Rachmat Hidayat Mustamin, Direktur Festival—yang juga dikenal sebagai penulis, sutradara, aktor, dan seniman. Terlalu banyak identitas yang melekat pada Rachmat dalam lanskap kebudayaan dan kesenian kota ini. Pembukaan atau opening ceremony Makassar Perform bukan sekadar seremoni pembukaan sebuah festival. Ia menjadi penanda—bahwa kesenian dan kebudayaan di Makassar masih hidup, dan akan terus hidup. Bahkan di tengah hingar-bingar kota yang ramai, sesak, dan kadang-kadang menyebalkan saat kau terjebak di jalan raya.

Kondo Buleng; Tubuh yang Menolak Tunduk

Di Halaman Belakang Rumata’ Artspace, pertunjukan dimulai. Malam dibuka oleh Kondo Buleng, sebuah teater tradisional Makassar yang dulu biasa dimainkan oleh lelaki-lelaki dewasa selepas isya, saat laut telah tenang dan tubuh-tubuh kembali dari perahu. Teater ini tidak mengenal panggung tinggi atau pencahayaan tegas; ia lahir dari tanah, dari suara tubuh, dari isyarat yang lebih tua dari tata cahaya. Kondo Buleng bukan sekadar pertunjukan—ia adalah bentuk hidup dari sejarah yang pernah tumbuh di pesisir Sulawesi Selatan. Jika merujuk pada Claire Holt dalam Dance Quest in Celebes (1939), bentuk awal teater ini berkembang di wilayah penutur bahasa Makassar, dan kemungkinan menyerap unsur budaya dari masyarakat Bajo yang sejak lama menjalin relasi sosial di perairan selatan Sulawesi. Jejak itu masih terasa hingga kini: dalam cara tubuh bergerak, dalam elemen bahari yang hadir bukan sekadar sebagai ornamen, tetapi sebagai nadi—suara ombak yang menyaru dalam dialog, ritme dayung dalam langkah kaki, dan simbol-simbol yang mengingatkan bahwa laut dulu adalah ruang utama, bukan halaman belakang.

Dalam risetnya Regional Identity and National Theatre in South Sulawesi (2013), Michael Bodden mencatat bagaimana komunitas teater Makassar membaca kembali Kondo Buleng sebagai sindiran halus terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Penafsiran ini bukan tanpa dasar. Dalam pertunjukannya, bangau (buleng) menjadi sosok yang diburu, dikejar, bahkan “dibunuh” oleh pemburu—tokoh yang mencerminkan kekuasaan, agresi, dan dominasi. Namun bangau itu tidak pernah sungguh-sungguh mati. Ia selalu bangkit kembali, kadang sebagai hantu, kadang sebagai makhluk gaib yang justru menakutkan pemburunya. Di sinilah Kondo Buleng bergerak bukan hanya sebagai hiburan, melainkan sebagai medium simbolik perlawanan—terutama dalam konteks kolonialisme yang menekan identitas lokal Sulawesi Selatan. Bangau menjadi metafora bagi rakyat kecil, identitas lokal, dan kebudayaan tradisional yang ditekan secara politis maupun kultural, tetapi tak bisa dilenyapkan. Ia bangkit dalam bentuk lain—tidak frontal, tapi menggugah; tidak menyerang, tapi menggoyahkan. Sementara sang pemburu—representasi kekuasaan kolonial—tampak dominan, tapi justru dihantui oleh sesuatu yang dianggap telah ia tundukkan.

Kondo Buleng, dengan tubuh-tubuhnya yang menolak tunduk, mengajarkan satu hal penting: bahwa perlawanan tidak selalu hadir dalam bentuk heroik atau konfrontatif. Dalam tradisi Makassar, yang dikenal keras kepala namun cerdik, perlawanan bisa hadir dalam bentuk yang lebih cair—dalam tubuh yang menari, dalam kisah yang menghibur, dalam simbol yang menipu kekuasaan. Kebangkitan bangau bukan hanya elemen dramatis, melainkan pernyataan kultural bahwa identitas lokal tidak akan hilang meski diburu, ditekan, dan dilupakan. Ia akan terus hadir—menyelinap lewat cerita, lewat tawa, dan lewat tubuh-tubuh yang menolak lupa.

Malam itu, Kondo Buleng tidak tampil untuk menghibur, tetapi untuk mengingatkan. Bahwa kota ini—yang kini dikepung jargon-jargon modern dan direklamasi dari lautnya sendiri—pernah memiliki hubungan yang lain dengan air, dengan waktu, dengan tubuh. Dan ketika tubuh-tubuh itu menyerupai burung bangau dan pemburu, kita tidak sedang menonton masa lalu; kita sedang ditarik kembali ke relasi yang perlahan-lahan dilupakan: antara manusia, tanah, dan air. Dalam lanskap Makassar Perform yang banyak diisi karya eksperimental, Kondo Buleng tampil seperti suara yang nyaris padam tapi menolak padam. Ia tidak mencari tepuk tangan. Ia hanya ingin didengar—sebagai suara tua yang masih ingin bicara, di tengah kota yang terlalu sering bicara sendiri. Karena mungkin, sebelum kita sibuk menyusun masa depan kota, kita perlu lebih dulu mendengar ulang apa yang pernah dibisikkan laut kepada para leluhurnya.

Pukul; Tubuh Tumpul

Pukul; Tubuh Tumpul disutradarai oleh Dilus, sebuah pertunjukan yang berbasis pada puisi M. Aan Mansyur: Makassar adalah Jawaban, Tapi Apa Pertanyaannya? Pertunjukan ini tidak hadir sebagai ilustrasi puisi, tetapi sebagai gugatan tubuh terhadap kota. Tubuh-tubuh aktor tidak sekadar bergerak; mereka menyeret, jatuh, diseret, menolak untuk patuh, berteriak, dan bertanya. Mereka bukan simbol estetis yang patuh pada struktur panggung, tetapi menjadi instrumen yang menyampaikan keresahan terhadap entitas yang bernama Makassar. Pertunjukan berlangsung halaman belakang Rumata’ ArtSpace—yang ditumbuhi pohon ketapang dan pohon mangga, yang sewaktu-waktu bisa saja menimpa kepalamu jika ranting dan buahnya jatuh tepat di atasmu.

Tubuh-tubuh aktor dalam pertunjukan Pukul; Tubuh Tumpul itu bergulat dengan keterbatasan ruang, dengan kenangan yang mengendap, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung selesai; siapa yang berhak berdiri di kota ini? apa warna kesukaan Makassar? apa jenis kelamin Makassar? untuk siapa ruang ini dibangun? apakah kita boleh bersuara jika kota ini telah diberi jawaban bahkan sebelum kita sempat bertanya?

Kehadiran tubuh dalam pertunjukan ini menjadi bentuk intervensi atas narasi tunggal tentang Makassar—yang selama ini disusun dalam label “metropolitan”, “kota terbesar di Indonesia Timur”, “kota cerdas”, dan berbagai citra kebanggaan pembangunan. Namun dalam retorika itu, tubuh warga nyaris tidak disebutkan. Tidak ada ruang bagi memori, rasa, dan pengalaman lokal. Dalam konteks ini, tubuh bukan sekadar alat ekspresi, tetapi arsip yang menolak dilupakan.

Pertanyaan-pertanyaan dalam pertunjukan ini menggugah karena sifatnya tidak hanya lokal. Banyak kota lain mengalami hal serupa: diberi identitas dari luar melalui proses branding, sementara warga yang hidup di dalamnya tidak pernah sempat bertanya. Di sinilah seni tampil bukan untuk menjawab, tapi untuk merusak kepastian. Ia menjadi strategi kultural yang mempertanyakan kota sebagai proyek kekuasaan, bukan ruang hidup. Seni sebagai kritik, bukan kosmetik.

Dan ironinya terpantul bahkan dalam hal yang tampak remeh: sapaan di konser. Jika kau pernah menonton pertunjukan musik di Makassar, kau pasti akrab dengan sapaan template yang selalu diucapkan artis ibu kota dengan penuh semangat: “Aga kareba, Makassar?” Lalu penonton menjawab serempak; “Baji-bajji ji.” Frasa yang terdengar hangat ini kini menjadi mekanisme simbolik yang melemahkan maknanya sendiri. Dalam kota yang dibangun di atas retorika dan ilusi, sapaan ini menjadi ironi sosiologis. Bahasa lokal dijadikan ornamen, bukan alat penyambung rasa.

Pertunjukan ini menyeret saya ke masa lalu—ke masa SMA, ketika saya membayangkan Makassar sebagai kota yang ramah, ideal, dan inklusif. Saya pernah percaya bahwa Pantai Losari adalah milik semua orang. Tapi itu dulu, sebelum reklamasi dan Central Point of Indonesia (CPI) berdiri sebagai simbol eksklusi dan kekuasaan ruang. Setelah hidup lebih dari satu dekade di kota ini, saya mulai membaca Makassar dengan cara yang lebih getir, lebih dekat, dan lebih ber-gesekan.CPI—yang oleh banyak warga kami pelesetkan menjadi ‘Citraland Pale Ini’—adalah lambang paling vulgar dari arah pembangunan kota hari ini. Ia lahir dari tubuh laut yang direklamasi. Selat Makassar yang dulu menjadi halaman depan kota ini, kini berubah menjadi batas: antara yang berkuasa dan yang disingkirkan. Di balik gedung-gedung tinggi dan pencitraan modern, ada luka: masyarakat Pulau Lae-Lae yang perlahan tergeser, para nelayan yang kehilangan jalur laut, dan generasi yang tercerabut dari laut sebagai identitas.

Dalam teori urban, ruang seperti Halaman Belakang—tempat pertunjukan ini berlangsung—disebut counter-space oleh Edward Soja. Ia adalah ruang tandingan yang muncul untuk melawan logika ruang dominan yang steril, dikomersialkan, dan penuh kontrol. Dalam ruang seperti ini, kota bisa dibaca ulang: bukan sebagai batas administratif, tetapi sebagai tubuh sosial yang penuh trauma, ambiguitas, dan luka yang belum dijahit. Pertanyaan Aan dalam puisinya—Makassar adalah jawaban, tapi apa pertanyaannya?—bukan hanya kalimat indah, tetapi alat dekonstruksi. Sebab terlalu lama kita dijejali narasi tentang pembangunan, kemajuan, dan keteraturan, tanpa pernah diajak bertanya: untuk siapa semua ini sebenarnya dibangun?

Makassar tidak bisa diselamatkan hanya melalui pembangunan. Kota ini hanya bisa dihidupkan kembali jika luka-lukanya dibuka, dipertontonkan, dan dibicarakan. Di sinilah letak posisi Makassar Perform—bukan untuk menyembuhkan secara artifisial, tapi untuk menginterupsi. Ia hadir bukan untuk memberi jawaban, tapi untuk membuka kembali pertanyaan-pertanyaan yang telah lama dibungkam.Karena pada akhirnya, Makassar bukan kota yang selesai. Ia adalah narasi yang selalu belum rampung, yang terus ditulis, dibicarakan, dan diperebutkan. Kota tidak bisa dibaca hanya dari atas—melalui kebijakan atau masterplan—tetapi harus dibaca dari bawah: dari tanah yang terinjak, dari suara yang ditekan, dari tubuh yang mengingat, dari bahasa yang hanya berbisik.

Saya atau siapa pun yang masih menetap dan bertahan di kota ini adalah bagian dari tafsir itu. Kita bukan penumpang. Kita adalah penulis. Dan kita punya hak untuk merevisi, menggugat, dan menolak diam.Kota ini tak butuh lagi rencana tata kota yang sempurna, tapi ingatan yang dirawat, tubuh yang didengar, dan seni yang berani bicara—meski di sela-sela kebisingan.

Editor: Agus Mawan W